【超短編】隙間BAR ⑤

いらっしゃいませ。

こんな分かりづらいBARによくいらっしゃいましたね。

ワタクシはBAR隙間のマスター、隙 間太郎と申します。

あなたがここに来たのも縁。

冷房と除湿の間のような、老眼鏡とハズキルーペの間のような、ラガーとエールの間のような隙間をつくオリジナルカクテルをご用意しております。

暑い日が続きますから、体も疲れたでしょう。

はい、キンキンに冷えたビール?かしこまりました。

北極の氷のようなグラスでお出しいたしますので、少々お待ちくださいませ。

最近ダイエットの為に市民プールに通っているんだ。

青葉タイキはそう話すとつまみのナッツに手を伸ばした。

ボカァ元々、こう言っちゃあなんだけどスポーツはだいたい出来てね。

マラソンだって町で1番、地域の大会なんかに出ても決勝までは普通にいけてたね。

サッカーだってバスケだって、大抵のスポーツは練習なんかしなくてもそつなくこなすタイプだったんだ。

「ほう、学生時代はスポーツ万能な子は人気でしたからね、青葉さんも人気者だったのではないですか?」

マスターはテーブルの水滴をスパッと拭き取った。

「それがさ、水泳だけは出来ないんだ」

出てきた生ビールをグイッと口に運ぶと、少しずつ話し始めた。

学生時代も水泳の時間が嫌いで嫌いで。

泳げないもんだから、授業に出たくなくてね。風邪ひいたーだの怪我したーだの言ってサボったもんさ。他のスポーツは人並み以上にできるもんだから恥ずかしくってね。

水泳なんて、なーんでわざわざ息ができない所に行くのか全く理解出来ないね。

どんどん沈むだろう?ほんとに嫌なんだ、それが。

学生時代サボりにサボっていたらそりゃそうだ、単位が怪しくなってね。

鬼みたいな体育教師から呼び出しくらったんだ。

「お前、補講だからな。水泳くらいできるけどサボってるだけだろ?回数泳げば良いだけだからな、サボンなよー」

そう言って先生からバシッと頭をファイルで叩かれた時にもう観念したね。

俺泳げないっすって言っても何もきいてもらえないんだもん。

放課後プールに行ったら10人くらい生徒がいたかな。

その補講メンバーのなかにさ、俺が気になっている子がいたの。

可憐なタイプの女の子でさ、クラスも部活も違ったから接点が無かったんだ。やっと出来た接点が水泳の補講。笑っちゃうよね。

こんなとこ見られたくないと思ったけどさ。始まっちゃったらもう仕方ない、ええいままよとプールに飛び込んだよ。

しっかし、水をかけどもかけども進まない。誰かに足でも掴まれてるんじゃないかと思うくらいに足が重たい。するとお尻から沈んでいく。1人でバシャバシャと犬かきなのか平泳ぎなのかわからない泳ぎだ。

海でこんな泳ぎしたらまずまっすぐにライフセーバーが飛んでくるだろうね。

とても25メートルは泳げなくて、半分で足をついちゃったかな。

すると鬼教師の野次が飛んで来るんだ、教育的指導ならまだ良いんだけどさ。

俺がふざけてるって見えたみたいで。

「おい、青葉!ちゃんとやれ!留年したいのかー?!」などとのたまう。

半ばヤケクソになりながらもう半分死ぬ気で泳いだよ。泳いだって言って良いかわからないけど、足はつかなかったんだから良しとして欲しいよね。

俺が息も絶え絶え、ゴールの壁にタッチして、パアッと顔を上げた瞬間。

鬼教師が見たこともないような笑顔で俺を覗き込んでいたんだよ。

「おおい、青葉。お前、本当に泳げないんだなぁ〜ガッハッハ」

そんなこと大声で言われたもんだから、補講で一緒の生徒達になんか言われるかな、馬鹿にされるかなっておもったりもしたんだけどさ。

みーんな優しくって俺に手取り足取り教えてくれるわけ。もちろん俺の気になっていたあの子も優しく教えてくれるんだ、ここは生きながらにして天国か?なんて思ったね。

ダッセーの見られて凹んだけど、全5回の補講の最後、俺が25メートル足つかずに泳ぎ切った時なんかはみんな大盛り上がりでさ。

何つうんだろ、一体感、そういうのを感じたね。

遠い目で青春の日々を話す青葉をマスターはニコニコとして見つめていた。

出来ることばっかりやってもダメなんだなって思ったよ。

出来ない事があるくらいの方がヒトとしての魅力はあるのかもね。

ん?とマスターが見つめると

「その時気になっていた子が今俺の嫁です」

「え!そういう話ですか!」

「うん、嘘。」

ズッコとマスターがコケるのも気にせず青葉は話しを続ける。

「まあ人生そんなに甘くないよねー」

でも出来ない事をあえてやるって大事だよね。この歳になって思うよ。

まあ俺はいまスクールの先生の連絡先をどうやって聞くのがいいか毎日考えてるんだ。

マスター、いやらしくない、不快感を与えない、ちょっと気になるかもって思わせるちょうど良い誘い文句ないかい??

「相手の心の隙間に入るの、お手のものだろ?」

「おお〜、一本」

どこからともなくそんな声が聞こえてきて、マスターはこりゃ参ったと言わんばかりの表情だ。

店内はささやかな笑いで満たされ、今日も隙間BARの夜は更けていく。

カフェ・ド・ワカバ 8

「ありがとうございましたあ、またきてね」

チハルが帰ったあと、ワカバはぽつりぽつりと話し始めた。

「そうよねぇ、この時期の子達の専らのお悩みはこういう人間関係よね。

世界はもっともっと広いのに、狭い狭い学校の中の悩みでいっぱいいっぱいになってしまう。彼女達の世界は、家か、学校か、その二つしかないから」

まあ、サチオさんの昔話が聞けるなんて思わなかったけどね、とホクホクした顔でワカバは微笑んでいた。

「でも、あのチョコ渡したっきりで何も解決になってないじゃないの。もっとこう、アドバイスとか、色々欲しかったんじゃないの?あの子、えーっとチハルちゃんは」

ワカバは、そうねえ、、、と呟くと、

うとうとこっくりこっくり舟を漕ぎ始めた。

「ああいけない、時間切れだ」

泰葉はふふふと噴き出すと、この店の神様にブランケットをそっとかけてやった。

時刻は14時半を過ぎた頃だろうか。

泰葉が店の前を掃除していると近所の小学校のチャイムが鳴った。小学生になったばかりの子たちの声が遠くの方から聞こえてくる。

もうこんな時間か。伸びをすると固まった腰が悲鳴をあげた。元々腰痛持ちだったが、ここ数年でまた悪化した。原因というものも自分では思い当たらないもので、これが歳をとるってことか、と生命力に満ち溢れ、跳ね回りながら下校する小学生達をぼんやり眺めながら考えた。

腰のストレッチをしながら体を動かしているうちに、なんだか楽しくなってきた。

手に持ったホウキはさながらゴルファーのドライバーか。

両腕にもって、肩や腰から動かすようにゆっくりと降ると、爽快な音とともに凝り固まった腰がほぐれるような感覚がした。

『ナイスショット!』

突然の声にビクッとして振り向くと、徐々に近づいてくる人影が。

丁度逆光になっているものだから目を細めながら見つめると、見慣れた顔がそこにはあった。

「あぁ〜、マルちゃん!」

「あはは、やすちゃん、暇だからってちょっと豪快すぎやしないかい?」

そう言って近づいてきたのはマルちゃんこと、丸山フトシ。近所に住む常連の好々爺だ。

「あちゃー、見つかったか。」

バツが悪そうに泰葉は舌を出した。

カフェ・ド・ワカバ 7

事の顛末はこうだ。

目にうるうると涙を溜めながらチハルは話し始めた。

中学校に入学した日。ドキドキしながら教室に入り、隣の席がその子、アイだった。

きっかけなんて今では覚えていない。アイとチハルはお互い緊張しながらもどちらともなく話しかけたのだろう、気付いた時にはもう友達になっていた。

それからは何をするにも一緒に過ごした。クラスも一緒、部活も一緒、帰り道も一緒。休みの日でもお互いの家で一緒に勉強したり、近くにできた大型ショッピングモールに通い詰めたりしたものだ。

2人でいれば何も怖いものなんてなかったし、親にできない恋の相談だってした。お互いがお互いの占い師みたいなものだ。そんな関係がこれからもずっと続くと思っていた。

きっかけはささいなすれ違いだった。

年に一度の文化祭の出し物を決める時、一緒の係にしようと言われたのに、すっかり忘れていて違う係に立候補してしまった。

その係は2人しかできず、ペアの男子がその友達の片思い中の男の子だったが故にさらにタチが悪かった。

「私はその男の子のこと全然好きじゃないしなんとも思っていないんだけど、やっぱりあの男の子の事好きなんだ、抜け駆けだ。相談乗ってくれてたのも利用してただけなんだねとか言われちゃって。否定しても否定するだけどんどん本当っぽく思われちゃって」

そこからどうも顔を合わせても目を逸らされるそうで、どうも気まずい。

「私はアイといつも通り、前みたいに昨日のテレビの話とかどうでもいい話を話したいのに。もう戻れないのかな」

一通り息継ぎもせず話し終えると、チハルはぬるくなったミルクティーをぐっと飲み干した。

「可愛い可愛いお嬢さん、あなたの悩みはきっとこの猫が運んで行ってくれるわ。ね、マメ」

若葉はチハルと、その膝で丸くなる白い物体に声をかけた。

マメは呑気にブアンと鳴いてチハルの膝から軽やかに降りると、店の奥にトコトコと消えていった。

「そうねえ、どこだっけ。これこれ」

ガサゴソと棚の奥からワカバがあれでもないこれでもないと探し物をしている。

さながらドラえもんのような姿にチハルはふうっと気が抜けた。

ワカバがチハルに手渡してくれたのは、キラキラとした包装に包まれたチョコレートだった。猫が丸くなっているようなデザインで、白猫と黒猫の二つがコロリと手の平にころがった。

これこれ。こないだ近所の中川さんが海外旅行のお土産でくれたのよ、とニコニコしながら若葉は話す。

「ね。可愛いでしょう、2匹で丸くなってて」

チハルは目をパチクリさせながら、両手の上で丸まる2匹の猫を眺めていた。

カフェ・ド・ワカバ 6

「で、結局その子は受かったわけ?」

泰葉がみかんを剥きながら尋ねた。

「勿論。この話のすごいところはここからです。」

チハルは若葉から貰ったチョコをすごいスピードで食べている。この子は結構甘党のようだ。

試験当日、試験場につき最後のチェックで参考書を開いていた青年は、本の間に猫の毛が挟まっているのに気づいた。

取ろうと思ったが静電気でなかなか取れない。

取れた!と思ったがまた違うページにフワフワと挟まってしまう。

そんなこんなで試験が始まる時間となった。

「では、はじめてください」受験生たちが一斉にテスト用紙を裏返す。競い合うように鉛筆の音が響き始めた。

ええいままよと、青年も腹を括って一気にテスト用紙をひっくり返した。

途端、青年は目を丸くした。

出されていた問題は猫の毛が挟まっていたページの問題とほぼ同じだったからだ。

「で、青年は合格して神の猫に感謝したっていう。」なぜか誇らしげに、鼻の穴を膨らませながらチハルは言った。

「本当に〜?」

泰葉は我が家の白い猫を疑いの眼差しで見つめた。相変わらず間抜けな顔で欠伸をしている。どう考えても偶然だろう。

「お礼参りにまたカフェに来たかったけれど、道に迷っちゃってもう来ることは出来なかった。だからそのカフェの場所は誰も知らないっていうのがお決まりのフレーズです」

チハルは興奮しながら答えた。

マメ〜あなた凄いわねぇと若葉はニコニコしながら見守っている。

「でもそれだけじゃ噂にもならないでしょ?まだあるの?」泰葉が笑いながら問いかける。

「たくさんありますよ!片思いの子と同じクラスになったとか、先輩と付き合えるようになったとか、失くし物が見つかったとか、宝くじが当たったとか、テストのヤマが当たったとか、部活でレギュラーになったとか、遅刻したけどバレずに教室には入れて怒られなかったとか」

「なんだか学生らしい悩みねぇ、若いって素敵ね。でも、おかしいわねぇ、そんなにここのお店って学生さん来ないのよね」

それもそうだ。徒歩圏内に学校はあるものの、やはり道が入り組んでいるからなかなか来ない。駅近くにはファーストフード屋が何軒かあるから、そこに皆行くのだろう。

好き好んでこんな古いカフェにくる学生はほんの一握りだ。

「でも絶対ここだと思うんですよね。古いし。猫いるし」

「ふふふ、そうかしらねぇ」

お世辞にも新しく綺麗なお店ではない。アンティークな置物や時計が所狭しと置かれており、ゴチャゴチャと雑多な雰囲気だ。しかし椅子や机も長年の使用でいい味を出している。どれも手入れが行き届いており、埃も気にならないのはこの店の主人達が暇さえあれば、あぁ忙しい忙しいとハタキでパタパタ、フキンで拭き拭きしているからか。

「で、それはそうと、あなたは何を叶えてほしくていらっしゃったのかしら」

若葉がアンティークのティーポットを丁寧に拭きながら尋ねた。

さながらアラジンの魔法のランプのようなやりとりだ。

神様のネコがマメなら、飼主の若葉は神様ということになるな、様になる質問もまた面白いと思い、泰葉は笑いを堪えた。

さっきまで流暢に話をしていたチハルは、最初来た時のように下を向き、顔を真っ赤にして俯いてしまった。

「わ、私の、親友と喧嘩しちゃって」

絞り出すようにそういうと、丸々とした瞳がゆらゆらと輝いて、ポトリポトリと雫が落ちた。

カフェ・ド・ワカバ 5

時刻は10時を過ぎただろうか。

マメを膝に乗せてもらったチハルは、最初はおっかなびっくりマメを撫でていたがもうずいぶん落ち着いた様だ。

泰葉はミルクティをカップにそそぐとチハルの前に置いた。

「で、本当なの?うちのマメが福を呼ぶ招きネコっていう話は?」

ミルクティに手を伸ばしながら、チハルはコクコクと頷いた。

福を呼ぶ招きネコ、もとい若葉の愛猫マメにお悩みを相談すると叶うらしいとの噂がまことしやかにささやかれているのは本当のようだ。

チハルはミルクティをふうふうと冷ましながらちびちびと啜り、美味しいとふうっと大きな息を吐いた。

「もう先輩の先輩のそのまた先輩くらいの代からずっと言われてることなんです。」

チハルは愛おしそうにマメのお尻をフワフワと撫でながら、ポツリポツリと話し始めた。

最初の始まりはある高校生だった。

彼は受験勉強に追われ心をすり減らしていた。センター試験まであと数日。ふらふらと入り組んだ路地を参考書片手に歩いていると、どうやら道に迷ってしまったようだった。

目の前には古民家のようなカフェが一軒。寒かったし塾まで時間もあったものだから青年は目の前のカフェで一休みをすることにした。

重たい扉を開け店の中に入ると店内は暖色の電灯がついており、少し薄暗かったものの優しい雰囲気が感じられた。彼はコーヒーを注文し、参考書を開く。眉間に皺を作りながら勉強する彼に、マスターがこだわりの一杯を振る舞った。

コーヒーに口をつけると、青年の眉間の皺はフワッとほぐれ、美味しい!と気づいたら声に出していた。マスターはニヤニヤと青年に話しかける。

「おまえさん、眉間に皺ついちまうぞ。受験かあ?大変だな。」

「そうなんですよ、いよいよ試験も近づいてきてやってもやっても不安なんですよね。神様にも縋りたい気分です…」青年が眉間を撫でさすりながら苦笑いをした。

「そうだよなあ、なんかしてやりたいけど俺はうめえ珈琲を作ることしか出来ないからなあ」

マスターは腕を組んで店内を見回すと、閃いた閃いたと奥からなにやら白い物体をむんずと片手でつまんできた。

「ほらよ」

マスターは片手の物体を青年の膝の上に優しく置いた。

それは白い猫だった。フワフワと暖かい生き物の感触は彼の心を癒した。

「こいつは神様のネコだからな。願い事なら一つくらいは叶えてくれるかもな。ま、ネコだから気まぐれにご注意だがなあ」

マスターはガハハと白い猫の頭を乱暴に撫で回すと、サービスだゆっくりしてけとコーヒーのおかわりを青年のカップに注いだ。

青年は眉間をさすっていた手を、膝のネコに下ろした。じんわりと暖かさが伝わってくる。

その暖かさはさながら湯たんぽのようで、自分以外の生き物から伝わる熱は逞しく、こんなに暖かいものなんだとしみじみと感じさせた。

すると、早く撫でろと言わんばかりに白いネコが振り向いた。そのふてぶてしい顔つきに思わずごめんごめんと言ってその丸まった背中を撫で始めた。

「おまえが神様のネコかぁ、頼むから志望校に合格させてくれ」と、藁にもすがるような気持ちで声を出してお願いをすると、膝の上から、ブア〜ンと気が抜けたような返事が聞こえてきた。

思わずマスターと目を合わせて、ガハハと笑った。

カフェ・ド・ワカバ 4

「ありがとうございました、またよろしくどうぞ」

朝の忙しい時間が終わり、客足もまばらになってきた。

「お母さん、お茶にしようよ」

娘の泰葉が若葉に声をかける。その意見には大賛成、時刻は9時になっていた。

若葉は疲れた体をマイチェアにゆっくりと沈み込ませると、口をチチチと鳴らした。するととどこからか太った猫がけだるそうに現れた。看板猫のマメだ。

マメはゆっくりと若葉に近づき、ブアンと一鳴きして定位置の若葉の膝まで軽やかに上ると、ゴロゴロとのどを鳴らして丸くなった。

「この子はどうしてこんなに太ってるのかしらねえ」

マメを愛しそうに撫で回しながら若葉は呟いた。

「お母さんが喜んで猫オヤツばっかりあげるからねえ」

あ、そうだと思い出したように泰葉が続ける。

「なんかマメ、近くの学校で福を呼ぶ招き猫って言われてるみたいよ。ほらこの前来た女の子が言っていたわ。膝に乗せて撫でさせてもらえると願いが叶うんだって」

確かにふくよかなボディと、白く輝く毛並みはさながら招き猫のようだ。

マメ、福を呼ぶなら宝くじ当ててくれえと泰葉が乱暴に撫で回すと、ブア〜ンと気が抜けたような鳴き声がした。こりゃダメだあと二人で笑っていると、カランカランとドアが開いた。

ドアを開けたのは中学生くらいの女の子で、外は寒かったのかほっぺたは赤くなっていた。

「あらあら可愛いお客さま、いらっしゃいませ。何飲む?」

若葉がマメを撫でながら尋ねる。

中学生のチハルは下を向きながら

「ミルクティーありますか」とボソボソと答えた。

チハルは俯きながらカウンターに座ると、そこで初めてハッと顔を上げて若葉を見た。正確には若葉の膝を。

「キャ!!!本当にいた!神様のネコ!」目を丸くしてチハルは声を上げた。

若葉と泰葉は顔を見合わせて、吹き出した。

ーつづくー

カフェ・ド・ワカバ 3

都営地下鉄の駅から徒歩圏内。朝のラッシュ時はサラリーマンでごった返すが、それ以外の時間は至って平和な町だ。

カフェ・ド・ワカバは知る人ぞ知る店だ。

一見さんお断りという訳ではないが、一見さんが辿り着けない場所にある。

Googleマップを駆使しても神社の脇の細い私道を通り抜けるものだからなかなか見つけづらい場所にある。

知る人ぞ知ると言えば聞こえはいいが、どうしてこんな立地で珈琲屋をオープンしようと思ったのか、今では聞く由もない。

初代店主は五木若葉の夫、五木幸生(サチオ)だ。幸生は若葉にベタ惚れだった。念願であった自分の城を手に入れた時も、迷わずこの店名にしたし、いつも2人は一緒にいた。

おしどり夫婦の営む珈琲屋は近所の人から愛されていた。また質の良い珈琲を種類も多く取り揃えていることから、どこからともなく噂が広がり、全国各地から遠征してくる珈琲マニアも多かった。

常連達は、居心地の良いこの珈琲屋が好きだったから沢山通った。珈琲は勿論のこと、この夫婦の愛情たっぷりな会話に癒されていたことだろう。

オープンして20年後、店主の幸生が病気で突然亡くなってからは、若葉が亡き店主幸生の代わりに珈琲を振る舞うようになった。

常連達はああでもない、こうでもない、と文句を言いながらも毎日通った。

幸生の作った、みんなが安らげるこの居場所を若葉を始め、周りの常連客は皆守りたかったのだ。

今では娘夫婦が店を継ぎ、カフェ・ド・ワカバは絶好調だ。

最近はオンラインストアも始め、地方発送も行なっている。

名誉店長の若葉は朝のオープンから15時頃までレジ脇の椅子に腰掛け、常連達と話し込んだり、時に看板猫のマメを膝で撫でながらウトウトしたり、割と自由に過ごしている。

若葉は齢も80を越え、忘れっぽいことも増えたのは間違いない。

質問に対してトンチンカンなことも返したりするが、まだまだ元気だ。

朝7時〜9時までのモーニングタイムは毎日若葉が珈琲を淹れる。朝のひと時にフラッと寄る大人達の憩いの場になっている。

また、最近では、流行病のせいでテイクアウトを始めたのが功を奏し、朝は大繁盛となった。こんなに忙しくなくてもいいんだけどとボヤく若葉だが、1日の張り合いになっているようでイキイキと珈琲を淹れている。

さて、朝の開店作業は、まだまだ若葉の仕事だ。

家から歩いて30秒、朝の恒例、孫との語らいを終えると店に向かい、1日が始まる。

ーつづくー

カフェ・ド・ワカバ 2

外からピィピィと小鳥の声が聞こえだした。外を見ると空が白みだしている。

慌てて一樹が席を立つ。

「婆ちゃん、また火付けっぱなし、やかん!」

「ああ、ごめんねぇ。またやっちゃった。婆ちゃん駄目ねぇ」

最近孫に注意されることが増えた。それも同じことを何回もやってしまうもんだから困ったものだ。

朝5時半の孫達との朝の語らいはここ最近の習慣となった。孫の一樹は立派に社会人になり、工場で働いている。早朝勤務や、夜勤帰りの時にこうして顔を出してくれるのは婆ちゃん孝行だろう。

芽吹は大学3年生だ。流行り病も下火になり飲み会が増えたからか体重がドンと増えたようで、今年こそダイエットするんだと息巻いて年明けから早朝にランニングを始めた。ランニング前の腹拵えにでも寄ってくれるだけで嬉しいものだ。

そんなこんなで孫ふたりが揃ってこんな婆さんと朝食を共にしてくれるのはとても嬉しく、若葉自身の張り合いにもなっている。同居はしているものの、日中は会えないし夜は私が早く寝てしまうもんだから余り話す時間もない。

3人が席に着くと、最初はドーナツだけ出してあったテーブルの上も、あれもこれもと結局冷蔵庫から色んなモノを出してしまう。結局テーブルの上は盛り沢山になるのが恒例だ。とても騒がしくてとても楽しい。

「ごちそうさま!じゃあこれから一寝入りするわ!」

夜勤帰りの一樹はペロリとテーブルの上の3分の2は平らげると、しっかり洗い物もして、自分の部屋に帰って行った。

「先に風呂くらい入ればいいのにね。あー、私、ちょっと今日は、寒そうだから走るのやめようかなぁ」

「そうねぇ、また明日でいいんじゃない?」

孫に甘い私はいつも芽吹を甘やかしてしまう。

だって芽吹はそこまで太っているとは婆ちゃんの引け目なしでも思わない。だって女の子はちょっとぽちゃっとしているほうが可愛いし。

「うーん、おばあちゃんがそういうなら、そうしようかなぁ」

芽吹は欠伸をしながら、大きく伸びをした。

まだまだ1日は始まったばかりだ。

ーつづくー

カフェ・ド・ワカバ 1

カフェ・ド・ワカバの朝は早い。

名誉店長の彼女は毎朝4:50にピッタリ目を覚ます。目覚まし時計なんてかけない。彼女自身がアラームなのだから。さてさて、二度寝せずに起きられるようになったのはいつ頃からだったかしら。

ゆっくりと床から起き上がり、のそのそと布団を畳んでいく。万年床だったのに毎朝畳むようになったのは、いつ頃からだったかしら。

障子を開け、縁側の引き戸を開ける。少しヒヤッとした風が入ってくる。外はまだ暗く、人々の声はまだ聞こえない。新聞配達のバイクの音だけが遠くから聞こえる。

五木若葉は、早朝のこの雰囲気が昔から好きだった。昔は起きるのも大変だったのに、外の空気を吸えば心がシャンとして背筋が伸びる感じがした。

ふと目線を下げると、池の鯉が彼女を見つけて、メシはまだかと口をパクパクさせている。

「はいはい、ちょっと待ってね。いやでも、あなた達、まだちょっと早いんじゃないかしら?」

池の鯉たちは若葉に溺愛されているからか、つやつやと太ってなかなかいい貫禄になっている。

鯉に朝ご飯をやり、手をパンパンッと払うと鯉たちは満足して散り散りになっていった。

「はいはい、私も一服いたしましょう」

台所に向かい、水の入ったやかんに火をつける。

「今日はどちら様にしようかしら」

棚を開けると様々なビンが所狭しと並んでいる。

「昨日があちらのお国でしたから、今日はそちらのお国にしようかしらね」

原産国や焙煎日、焙煎の度合が瓶に貼り付けられている。長年の買い付けにより、彼女の自宅には、もはや飲めないコーヒーはないくらいの品揃えになった。

静かに豆を挽き、手に伝わってくる感触を楽しむ。ゆっくりと広がる香りにうっとりする。毎度毎度の作業なのに毎度新鮮味があってとても不思議に感じる。

「うん、今日も良い富士ね」

挽き終わった粉を見て満足げに1人頷いた。粉をフィルターに移して準備を進めていく。

やかんがピィピィと寂しげに鳴き、沸騰を知らせてくれる。

「はいはい、ちょっと待ってね」

数十年来の相棒のミトンでやかんを掴み、まずコップにゆっくりと注ぐ。次に、フィルターにセットされた粉に、ゆっくりゆっくり回しかけていく。部屋の中にフワッと良い香りが広がっていく。

「色々やり方はあるだろうけど、美味しけりゃなんでもいいのよ」

じわじわ、ぽたりぽたりと落ちていく様をじっと見守る。ここは焦りは禁物。ゆっくりゆっくり。

「ふうっ」

全て注ぎ終わり、これで漆黒に輝くスペシャルドリンクの完成だ。

先程お湯を注いだコップも、いい塩梅で温まっている。お湯を捨て、熱々のコーヒーを注ぐ。

コップからは白い湯気が立ち上がり、今か今かと待ち侘びている。

ドーナツをいそいそとお皿に盛り付けて、若葉はようやく椅子に座った。

時刻はもう5時半。

「さてさて、いただこうかしら」

するとガラッと扉が開いた。

ガヤガヤと2人の孫が入ってくる。

「婆ちゃん今日も早いねぇ。いい匂いだぁ、1杯ちょうだい」

「私も私も。これがなきゃ朝が始まらないよねぇ」

なんてことだ。どうしてこうも良いタイミングで来るのかしら。

「1杯って、いっぱい?いっぱい欲しいってことかしら?」

憎まれ口を叩きながらも孫可愛さにマグカップを2つ出してコーヒーをよそってやる。

一樹はブラック、芽吹は牛乳を少し。

ドーナツは棚から紙袋ごと出して二人のお皿に盛り付け、今度は3人で手を合わせた。

「いただきます」

ーつづくー

【超短編】隙間BAR④

明けましておめでとうございます。

本年も宜しくお願い申しあげます。

2023年 元旦

松尾 栄里子

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

いらっしゃいませ。

こんな分かりづらいBARによくいらっしゃいましたね。

ワタクシはBAR隙間のマスター、隙 間太郎と申します。

あなたがここに来たのも縁。

マフラーとストールの間のような、熱燗と常温の間のような、クリスマスと正月の間のような隙間をつくオリジナルカクテルをご用意しております。

どうぞどうぞ、寒かったでしょう。

こんなに寒い日には暖かいホットワインが飲みたくなりますよね。シナモンをたっぷりきかせて用意してありますので。

ウェルカムドリンクとして今夜は特別に。

橋本稲子は寒さで赤くなった鼻をすすりながら、丁寧にお礼を言ってホットワインに口をつけた。

「ふぅ。」

「ねぇマスター、子供の頃のトラウマってある?」

「トラウマでございますか。そうですね、どこかから逃げ出してきた犬に死ぬほど追いかけられたことがありまして、そこから犬は苦手ですね」

逃げれば逃げるほど犬は追いかけてくるものだから、半泣きで全力疾走。足はもつれ転んだ。振り返ると楽しそうに笑う犬が。

マスターは話し終えるとブルッと震えた。

「そうなのよねぇ、他人事であれば可愛いものよね」

稲子はカラカラとグラスの中の氷を回しながらポツリポツリと話し始めた。

稲子は今でさえ几帳面な性格だが、昔はそうでもなかった。

出したものは出しっぱなし、靴は脱ぎっぱなし、扉は開けっぱなしなことが多く、いつも母に怒られていた。

そんなことを繰り返していたある日のことだった。母は稲子の肩をガッシと掴み真剣な顔で語り始めた。

扉を中途半端に閉めていると、向こうから誰かのぞいていることがあるよ。

お化けの通り道になるからしっかり閉めなさい。

怖がりの稲子には効果抜群だった。

それは、ちょっと怖がらせてやろうと思った母の目論見を大きく上回った。

半開きな窓や、ドアを見ると一目散に掛けていき何がなんでも閉めようとした。

それが自分の家でもそうでないところでも。

出しっぱなしや脱ぎっぱなしはなかなか治らなかったが、開けっぱなしだけは病的に気にするようになってしまったのだ。

自分でもやりすぎなことは薄々気づいていたが、一度気になるとやめられないのだ。

真剣な顔をして、なんなら病的に扉を閉める姿は友達からも気味悪がられたこともあり、大人になった今でも扉が開いていると気になってしまうらしい。

母はヒステリー気味に気にするようになった娘の姿を見て、言いすぎたと思ったがもう後の祭りであった。

「自宅以外の扉を閉めに走りに行くのはさすがに辞めた方がいいと思っていつもギリギリ我慢するんです」

「でも、向こうから何か覗いているって思うと怖くって」

トイレのドアの下についた空気孔ですら気になり、冷や汗が出る。

換気で三分の一くらい開けた窓も閉めないとソワソワしてたまらなくなるのだ。

「気にしすぎってわかっちゃいるんだけど」

自嘲気味に乾いたように笑ってお酒を飲み干した。

マスターは手際よく氷をグラスに。次にウィスキーを注いでから氷に当たらないように炭酸をゆっくりと注ぎ込む。静かにステアし、ハイボールの完成だ。

するとそのハイボールを稲子の前に差し出した。

「サービスです」

稲子は甘いお酒が大好きだ。カクテルばかりこの店では注文しており、ウィスキーは殆ど飲んだことがなかった。

「マスター、わたし、ハイボールなんてほとんど飲んだことないわよ」

口を尖らせて稲子はブゥブゥと文句を言ったが、マスターはニコニコと笑うばかりで下げようとはしない。

チラッとマスターが店の奥の扉に目をやった。

稲子が振り返ると、なんと扉が半開きになっているではないか。

今すぐに扉を閉めたい気分になったが他のお客さんもちらほらいて躊躇した。

そんなことを思った瞬間、扉の奥にユラッと揺れるものが見えた。

見間違いかと思ったが、だんだんとそれは近づいてくるようだった。冷や汗がドッと出る。

すると店内の照明が一段と暗くなっていく。

他のお客さんもざわついてきた。

「マスター、暗いわよ。で、あの扉もう怖くて見れないわ、早く閉めてきて!」

「、、、マスター?」

正面に向き直るとマスターの姿はなかった。

稲子がくらくらしてきてしまったところで陽気な音楽が流れ始めた。

ユラユラと扉の奥から見えていたのは小さい人魂のようだったが、だんだんと目が慣れていく。

「あ、ケーキだ」

BARのスタッフが奥から蝋燭のついたケーキを持ってきた。

半開きになったドアを腰で押し開けて。

「本日、お集まりいただいた皆さーん!今日が隙間BAR3周年記念でーす!」

照明を元に戻してマスターが陽気に声を掛けた。

わいわいと隙間BARにきていた客がケーキの周りに集まってくる。

拍子抜けした稲子はその場から動けないでいたが、急に力が抜けて笑ってしまった。

ケーキを切り分けたマスターが戻ってきて、稲子にケーキを差し出す。

「半開きの扉も、悪いものではないでしょう?たまには、楽しい事もやってきますよ」

マスターはいたずらに笑いかけてくる。

「もう!本当にびっくりしたんだから!でも、本当に気が抜けちゃった」

さぁさぁ、ハイボールと共にケーキをどうぞ。結構あいますから。

わいわいと隙間BARからは暖かい光が漏れている。

BARの前を通りかかるひとがドアの隙間から覗いている。

「へぇ、こんなところにBARがあるのか、なんか楽しそうだな。入ってみよう」

カランカラン、、、

隙間BARの夜は、まだまだ更けていく。

つづく

腹痛ラビリンス

お腹が痛む。

早朝に目を覚まし異変に気づいた。

お腹にはキリキリとした痛みがあり、波打つように脈を打っている。

布団を被っているはずなのに足元からゾクゾクと寒気がした。

こりゃたまらんと布団から這い出し、トイレに駆け込んだ。

早朝なので布団の外はもっと寒く、布団から出たことを後悔したがそんなことはもうどうでも良い。

気づけばおでこにじっとりと脂汗をかいていた。

季節柄、急性胃腸炎が流行っていると聞く。2、3年前から流行り出した病もまだ留まることを知らないものだから、嫌な想像ばかりが頭を駆け巡っていく。

何か変な物を食べたか、いや、もしかしたらウィルスに感染したのか、ボーッとした頭でお腹の痛みをやり過ごすうちに、痛みの波も少しマシになって来た。

すると段々と思考もクリアになってきて、冷静に考える事ができるようになって来たようだ。

ゆっくりと思い返す。

まずは昨日食べた物からだ、、、。

「あっ」

思わず声が出た。

思ったよりも早くアッサリと答えに到達したものだから自分に呆れた。

それは私のお尻がヒリヒリとして居たことから、答えは明らかだった。

昨日の昼間、激辛カップラーメンを戸棚の奥から見つけた私はしめしめとお湯を沸かし始めた。

フットサルの試合前は避けている食べ物がある。

・お酒

・脂っこいもの

・生もの

・消化の悪い物

・食べ慣れない物

そして、【辛い物】だ。

連戦が終わり、その制限から解放された私は自由だった。

3分もそこそこに封を開け、辛味ペーストを注ぎよく混ぜ、ハフハフと頬張った。

これだこれこれとニンマリとしながら一心不乱にラーメンを啜った。麺はすぐになくなった。

無論、これで満足するほど私の胃袋はヤワではない。

カップ麺に残った汁をスープカップに移し替えた。冷蔵庫に余っていた卵を割り入れ、よく混ぜる。冷凍庫にストックしてある青ネギをたっぷりと。最後にとろけるチーズをパラパラとふり、ラップをかける。

レンジに入れ、3分。

アッツアツのスープカップを取り出すと、そこには激辛茶碗蒸しの完成だ。

真剣な顔でスプーンを引っ掴み、火傷しないよう細心の注意を払いながら頂く。

フゥッ。一息ついて背もたれにもたれかかる。

あぁ〜なんて幸せな休日の昼間だろう。

…そうだった、私は数ヶ月ぶりに激辛カップラーメンを食べたのだった。

お腹の違和感の正解はなんてことない、生理現象だった。

あと5分くらいで家を出なければいけない時間が近づいているが、空気を読んだようにお腹の痛みの波はどこかにいってしまったようだ。

ヒリヒリとしたお尻を気にしながらトイレから出た私は、腹巻をして気合を入れて家を出た。

これを忘れた頃に、また辛い物を食べたくなるんだよなぁとフラフラと歩きながら私は苦笑いをした。

【超短編】隙間BAR③

いらっしゃいませ。

大通りと脇道の間、公道と私道の間にあるこのBARにわざわざ足をお運びいただき、ありがとうございます。

ワタクシはBAR隙間のマスター、隙 間太郎と申します。

あなたがここに来たのも縁。

二日酔いと向かい酒の間のような、ビールと発泡酒の間のような、醸造酒と蒸留酒の間のような隙間をつくオリジナルカクテルをご用意しております。

「いや僕ね、噂に聞いていたけど、こんなにわかりづらい隙間にあるBARは初めてだよ。知る人ぞ知るって感じがして嬉しいなぁ。」

席に着くなり、おしぼりで顔をゴシゴシと拭き、脂ぎった顔をサッパリさせながら四谷四郎は話し出した。

「このおしぼりもいいね、フワッといい香りがする。これも何かと何かの間の香りなの?」

マスターはニッコリして答えた。

「左様でございます。リラックス効果のあるラベンダーとカモミールの間のちょうど良い香りを目指しております。」

ふぅん、と感心したようにおしぼりを嗅ぎながら、四谷は深いため息をついた。

「ねぇマスター、いきなりだけど、火事場の馬鹿学力ってあると思う?」

「馬鹿力ではなく、馬鹿学力でございますか。」

マスターはシェイカーの手を少し止めて聞き返した。

「そう、馬鹿学力。僕の娘がねぇ〜、たいそうおバカちゃんでね。受験も近いっていうのに夜まで遊び回ってんのよ。」

困ったように笑いながら、年頃の娘の写真をスマホから見せてくれる。

「髪なんか茶髪にしちゃってさあ〜、僕は黒い方がいいと思うんだけどまぁ、パパウザいとか言われちゃって〜。まぁ無視されるよりはマシかなぁ〜って思っちゃうよねぇ〜。服も派手でさ〜、この間買ってたバッグなんかそりゃもう派手派手で。そうそうこの写真。高校生なんだから高校生らしくしろって。」

「アラッ…。可愛らしい子じゃないですか。自慢の娘さんですね。」

マスターが写真を覗き込み、ふふふと含み笑いをして声をかける。

「それはそうなんだけどさ、親としては心配なわけよ。もう勉強なんかほんとにしてるのかなって思っちゃうよね。いっつも家にいないんだもん。」

四谷が続ける。

「火事場の馬鹿力ってこう、のっぴきならない状況に立たされた時に、普段以上の力が出るとかいうじゃない。それと同じでさ〜、受験の時だけ、こうアドレナリンがブワーッとでてさ。センター試験全問正解!なんつって。」

ガハハ、と四谷は笑った。

親としては、合格まで気が抜けない日が続く。家でこんな話なんかしたらまた娘に怒られちゃうよぉ〜とシーッと口に指を立てた。

カラカラカラン。

カクテルを丁寧にコップに注ぎ、マスターは四谷の前にスッとグラスを差し出した。

「安心なさってください。お嬢さんは火事場の馬鹿力の方は既に取得されていますよ。」

「えっ」

「ちなみに、学力の方に関しても問題ないかと。四谷さんのお嬢さんに関しては火事場の、というより普段の学力で問題ないかと思いますが。」

四谷は鳩が豆鉄砲を食ったような顔をしてカクテルに口をつけた。

「なんでマスターにそんなことわかるの?僕、ここに来るの初めてだよ?」

四谷は矢継ぎ早に質問すると、クイッとカクテルを飲み干し、オカワリ!と元気良く手を挙げた。

「先程写真を見せて頂いた時はビックリしましたよ。まさか四谷さんの娘さんだったんですね。いやいや、この前たまたま見かけたんですが、印象的で覚えていたんですよ、この茶髪の派手なお嬢さんのことは。」

「えーっ!この子可愛いなって?マスター、困っちゃうよお〜。そういうことは、事務所、そう、僕を通してもらわないと!なんちゃって。」

四谷は既に何杯か水のようにカクテルを飲み干している。アルコールが入って更に陽気になってきた。この人は楽しくお酒が飲める人のようだ。

マスターが語り出す。

「ついこの間、店が休みでしたから私も敵情視察も兼ねて、気になっていたBARに飲みに行きました。帰り道、駅に着いてホームを気持ちよく歩いているところにちょうどホームに電車が来て、小柄で茶髪で派手な服の女性が降りて来られました。」

「アッ!それ僕の娘?」四谷が口を挟む。

フフと頷き、マスターは続ける。

「そう、四谷さんのお嬢さんです。お嬢さんと入れ違いに、ホームから電車に乗る高齢の女性の方がいらっしゃいました。ええ。それは、アッというまの出来事でした。」

四谷はグラスを片手に、マスターの話に耳を傾けている。

「まさに、アッ!という声がしたと思ったら、先ほどまで電車に乗ろうとしていた高齢の女性は私の視界から消えていました。」

マスターは振り返る。

驚いて目を凝らすと、なんと、ホームと電車の隙間に落ちてしまったようでした。

ここの駅は少しカーブがきつく、ホームと電車の隙間が広く開いていました。高齢の女性は、背負っていたリュックがホームに引っかかり、線路まで落ちることは免れていましたが、紙一重の状況です。また、突然のことで自分に起きたことが理解できず、パニックになるというよりは呆然としているようでした。

ワタクシはその状況に驚いて少し面くらい、数秒ほどフリーズしてしまいました。はっと気づいて急いで駆け寄って助けに行かなければ、と思った瞬間、既に動き出している方がいらっしゃいました。そう、四谷さんのお嬢さんです。

お嬢さんは肩にかけていた派手なバッグを放り投げ、すぐに駆け寄りました。

そして高齢の女性に優しく声をかけると、脇に両手を入れて、「おりゃっ」とホームと電車の隙間から引っ張り出しました。1人でです。

なんということでしょう。駅員さんが気づくより先に動き出し、ホームと電車の隙間に落っこちてしまったオバアチャンを、ヒョイっと持ち上げてしまったのです。

高齢の女性がようやく事態に気付き、慌てて振り向いてお嬢さんにお辞儀をしてお礼を言った瞬間、プシュー、とドアが閉まりました。

「ダイジョブっすよ〜」

キラキラした爪の手をヒラヒラと振って、ニカっと笑ったお嬢さんの姿は、まさにヒーローでした。

ホームに無惨に投げ捨てられた派手なバッグからは、どうやってこんなに入っていた?と思うほどのたくさんの荷物が散らばってしまっていました。

ワタクシは何もできないまま、呆然と立っていました。ふと我に帰り、自分の周りまで散らばった荷物を拾うことにしました。いやはや、それしか出来ず、お恥ずかしい限りです。

散らばっていたのは本やノートばかりでした。そして、やたら重たい本ばかり持っているなと思ったのもそのはずです。そこには、いろんなペンでびっしりと書き込まれた参考書やノートの数々。ひと目見ただけで、受験生の持ち物だと分かるような代物でした。

申し訳ないですが、パッと見た外見はただの派手なギャルと見受けられました。ただ外からではわからないような努力がお嬢さんには刻まれており、そしてお気に入りのバッグも厭わず、助けにいく姿に、ワタクシは大変感銘を受けました。

また、お嬢さんご自身も華奢な体なのにも関わらず火事場の馬鹿力だったんでしょうか、助け出せるパワーにも脱帽しました。重い参考書を持ち歩くほどの勉強に対する姿勢は二宮金次郎も顔負けでしょう。

出来事自体も印象的でしたが、派手な出でたちの受験生。そして人助けのヒーローでしたから、ワタクシの心の中にも深く残っておりました。

そんな聡明なお嬢さんのお父様がワタクシの隙間BARに来てくれるなんて!こんな奇跡的なことがあるでしょうか。

それこそ今のワタクシを見ただけでは、わからないでしょうが、ワタクシ、現在、大変興奮しております。

「アッ、ごめんなさい、私ばかり話してしまいましたね。」

マスターが気まずそうに四谷に話しかけた。

「いえ、、大丈夫です。」

四谷は目頭を強く抑えると、ふうっと息を吐き、静かにグラスの氷を見つめた。

「こんな話を聞かせていただいて、ありがとうございます。僕は、心が引き締まる思いです。外からの姿だけ見て判断して、娘を信じてやれていなかった。」

「いえいえ、素敵な出会いをありがとうございます。今日は、ワタクシの、驕りです。今日のお勘定分、まるっと娘さんに使ってあげてください。」

「参ったな。じゃああと一杯だけもらえる?すぐ帰るよ。顔が見たくなったからね。」

「喜んで。お嬢さんも成人したら是非うちに連れてきてくださいね。ご馳走しますから。」

「マスターには敵わないな。」

四谷は静かに笑った。

隙間BARは、今日も静かに人々を包んでいく。

優しく尊い時間は全ての人の隙間に、平等に注がれている。

振り返り、愛おしむ、そんな心の隙間を作る事がこのBARに与えられた宿命なのかもしれない。

おわり

【超短編】隙間BAR②

いらっしゃいませ。

ビルとビルの隙間にある、こんな分かりづらいBARに足をお運びいただき、ありがとうございます。

ワタクシはBAR隙間のマスター、隙 間太郎と申します。

あなたがここに来たのも縁。

芋焼酎と麦焼酎の間のような、山崎と白州の間のような、10年物と13年物の間のような隙間をつくオリジナルカクテルをご用意しております。

お嬢さん、今日はお疲れの様子ですね、何かございましたか?

はい、ウィスキーを水割りで?

かしこまりました、ではご用意致します。

飲んで一息入れてから、少し話を聞かせてくださいませ。

〜市谷ノリコさんの話〜

私、ずっと悩んでいることがあるんです。

靴を、必ず片方落としてしまうんです。

小さい頃に電車に乗る際、ホームと電車の隙間に靴を片方落としてしまったんです。

気づいた時にはもう遅く、振り向いた時にはドアが閉まってしまいました。

その時は片足だけ靴下で、ベソをかきながら家まで帰ったことを今でも覚えています。

それがきっかけだったのか、楽しみな行事やお出掛けの時に限って、いつも靴を片方落としちゃうんです。

ヒールで歩けば、道路の側溝の隙間にヒールが取られて靴が脱げ、ヒールは折れてしまいます。

そんなアンバランスなヒールなんて履けませんから、泣く泣く接着剤を買いに行ったり、新しいヒールを買いに行ったりしたことも両手で数えきれないほどあります。

ハイキングに行った時も私だけ遊歩道と泥の隙間に足を取られて、靴が脱げ、顔から転んでしまいました。

昔からこういうことが続きすぎて、何か足を掴まれてるんじゃないか、下を向いて歩くのが怖いんです。

もう何かお祓いとか行ったほうがいいんでしょうか。

ふむふむと聞いていたマスターはニッコリして、こう答えた。

「お嬢さん、もう開き直りましょう」

「解決策はあります。まぁ飲みましょう」

そんな適当なことを言って欲しかったわけじゃないのにな、と市谷ノリコは思ったが、

マスターが勧めてくるカクテルはどれも飲みやすくとても美味しかった。いつもよりかなり飲み過ぎてしまったくらいだ。

解決策なんてあるのかしらとぼんやり思い始めてきた頃、マスターが口を開いた。

「たぶんね、明日は平気だと思いますよ、靴」

「こんだけお酒飲んだら、大抵次の日は浮腫みますんでね」

思ったよりも適当なアドバイスと、ウフフと行儀良く笑うマスターが面白くて釣られて笑った。

ノリコはよくよく考えてみると、楽しみな行事の前はしっかりマッサージでフットケアをしたり、お酒を控えたりして万全な体調で迎えていることに気づいた。

普通の人ならそれで良いのかもしれないが、なにかしら隙間に縁のある私には靴と足との潤滑油を与えてしまっているのかもしれない。

「これを機にオーダーメイドシューズなんて作ってみようかしら」

ノリコがそういうと、

「お酒入ってる時と、普通の時と、どっちで合わせます?」

と、マスターはまたウフフと笑いながらお代わりのカクテルをスッと提供してきた。

「隙間BAR的に言いますと、お酒を入れて測った方がありがたいですが」

これだからこのBARはやめられない。

つづく

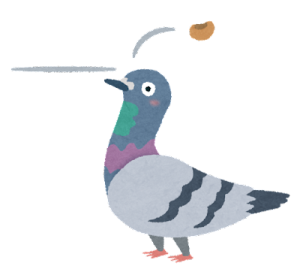

【超短編】隙間BAR

いらっしゃいませ。

こんな分かりづらいBARによくいらっしゃいましたね。

ワタクシはBAR隙間のマスター、隙 間太郎と申します。

あなたがここに来たのも縁。

ウィスキーとハイボールの間のような、白ワインと赤ワインの間のような、水割りとお湯割りの間のような隙間をつくオリジナルカクテルをご用意しております。

ワタクシが今までお客様から聞いてきたスキマバナシで、印象に残ったものをご紹介いたしましょう。

〜中学生のE子さんのお話〜

E子さんは放課後、忘れ物をして教室に戻ってきたそうです。

教室には1人。外からは部活動をしている生徒の声や、吹奏楽部の伸びやかな音が響いています。

E子さんは帰宅部だったものですから、のんびりと忘れ物を手に取り、帰ろうとしたそうです。

その時でした。窓の方からバタバタッ、バタバタッと聞き慣れない音がしました。

教室は一階でしたから、ベランダの方を見に行きましたが誰も居ないし人の気配もしません。

おかしいなあ、たしかにこの辺から音が聞こえたんだけどなぁと思ったE子さん。

窓枠のすぐ下にあった暖房器具を覗き込みます。

すると、暖房器具と壁の隙間、窓枠の下にいたのですー…

バサッバサバサッ

マスターがおもむろに被っていた帽子を取ると鳩が店内を飛び回った。

「そう、鳩が」

私の驚いた顔を見て、嬉しそうにまたマスターは話し始めた。

E子さんに見つかった鳩は、何だか気まずそうに、そしてしっかりと挟まってしまっており、人間に見つかったと観念したような様子で大人しくしていました。

E子さんは心根が優しい女の子でしたから、少し怖がりながらも勇気を出しました。

『えいっ!』

意を決して鳩を両手でむんずと捕まえ、窓から放り投げました。

すると鳩は先ほどの大人しい様子から一転、解放されたようにまさに自由の象徴の如く教室から飛び立って行きましたー…

「E子さんは、今でも鳩を両手で掴んだ時のサイズ感と、感触が忘れられないと語ってくれました」

「そのスキマバナシにインスピレーションを受けまして、オリジナルに作らせていただいたのがこの【ピジョットショット】です」

手際の良い所作からマスターがスッと私にカクテルを差し出してくれた。

爽やかな色のカクテルに、キラキラとした氷が輝き、コップの淵には塩が付けられている。

ひと口飲むと、爽やかな見た目よりもキツいお酒感を感じ、驚いて目を丸くした。

その顔をマスターは嬉しそうに眺めるとこう言った。

「その顔が見たかったんです。おつまみと一緒にどうぞ」

小さい小皿に豆菓子が載せられていた。

マスターは続けて、

「早く食べないとこの子が食べちゃうので気をつけてくださいね」と語った。

隣の席のテーブルを見るとさらに驚いた。

マスターが手品で出した鳩がテーブルに行儀良く座り、私の豆菓子を狙っていたのだった。

私のその顔を見てまたマスターが嬉しそうに笑った。

つづく

あこがれ

くるくると、まわり

それは私に近付いてくる

きらきらと、輝き

美味しいわよと話しかけてくる

なんて素晴らしい時間だろうか

待っている時間すらも愛おしい!

回転寿司の話だ。

小さい頃に海無し県で育った反動だろうか、大人になって、回転寿司に行く頻度が増えた。

回転寿司には一度ほどしか行ったことがなかったが、その一回は強烈に頭に残っている。

きょうだいたちと、枚数を競いながらお腹いっぱい食べたものだ。

小さい頃から回転寿司は特別な物であったのだが、今では身近な存在だ。

回転寿司に行けば100円からお寿司が食べられて、好きなタイミングで、好きな寿司をタッチパネルで注文することが出来る。

なんなら今では唐揚げやラーメン、ケーキにタピオカ、寿司という概念を通り越して回転ホニャララ。もはやファミレスだ。

ちなみに私が回転寿司でよく頼むのはポテトフライで、回転寿司店舗によって特色があり、箸休めにちょうど良いのでオススメだ。あとは締めにアイスコーヒーを飲む。

うーん、書いてみて思ったがなんて邪道なことか!

そういえば、私の出身長野県での回転寿司売り上げ1位はサラダ軍艦だそうだ。

私も行ったら必ず食べるので驚いた。

他の県ではランクインすらしないのに長野県では持ち帰り含めてトップを譲らないらしい。

海無し県がゆえに、鮮度が低い魚より濃い味付けのはっきりした味の方が好まれたという説もあるようだ。

何の気なしに、ふむふむと調べていたら、某有名回転寿司さんは長野県創業らしい。

海が無い県から寿司屋が生まれたのかとこれまた驚いた。

意外な共通点に少しニンマリしながら、明日の試合が終わったら回転寿司でも良いなぁと、食いしん坊な私は寿司へまた想いを巡らせるのであった。

田舎街道24時

徒然なるままに日暮らし、文章を書いている日々だ。

最近私は、朝早くのバイトを始めたのだがまだまだ慣れない。

眠気よりも寝坊の心配が先に立ち、信じ難いことにアラームが鳴る前に起きてしまう。

眠る時も寝坊しないか考えながら寝るもんだから眠りは浅い。早く体が慣れてくれと思うものの、慣れてしまったら二度寝なんかしちゃいそうだから更に怖い。

早寝早起きの習慣作りは最初が肝心。人間の体内時計なんて当てにならないものである。

まだ薄暗い朝、外に出ると心なしか街もまだ目を覚ましてないような空気感がある。

辺りを見回すと畑の作物も眠そうに下を向いてるようだ。東京といえど、都心でもない限り畑はちょっと歩けばあちらこちらにある。

コインロッカーに野菜を入れて直売所があったりして、ここが東京であることを忘れてしまいそうだ。

この前まで蝉がうるさくしていたと思ったら、鈴虫が鳴き、今では丸々と太ったカマキリが闊歩していたりして、虫たちの体内時計ほど正確なものは無いのではないか。

アラーム無しなのにどうしてこうもちゃんと季節のリレーができるのか、見習いたいものだ。

そういえば、鈴虫と名前を出したことで、苦い思い出が蘇ってきた。

小さい頃に鈴虫を育てていたが、餌のきゅうりを真上から落っことしてしまった事がある。

鈴虫はそれでお亡くなりになってしまったことで幼い頃の私は大変にショックを受けてしまったものだ。

あれ 鈴虫も 鳴きだした

りんりんりんりん りいんりん

遠い昔の鈴虫さん、ごめんね。

鈴虫に思いを馳せながら、私は今日もアラームをセットして眠りにつくのであった。

バアチャンと私①

バアチャンと私①

私にはバアチャンがいる。2人とも高齢だがいつも元気だ。ボケずにシャンとしている姿にいつもこちらが元気をもらっている。

バアチャンとのエピソードで忘れられないものがある。

小学校低学年くらいだったか、一歳違いのイトコと外で遊んでいた。

ある日のお昼前だっただろうか。

日が照るなか、外でイトコとサッカーをしていた。お互い、思い思いの必殺シュートを開発しながら楽しくボールを蹴りあっていた。

そんな時、バアチャンが私達を大きな声で呼んだ。

「おい!こっちこい!」

何があったのかと、イトコと顔を見合わせ、バアチャンの元へ走って行った。

バアチャンは玄関の前で草刈りをしていたようだ。草が重なり土は掘り返されて、バアチャンは地べたに座り込んでいる。

「これ見ろ。」

バアチャンの手元を見ると、太陽の光に輝く草刈り鎌が見えた。

草刈り鎌には手のひらサイズほどの黒い物体が付いていた

よくよく見ると、それはモグラだった。バアチャンはモグラを一突きにしていた。モグラはもう死んでいた。

「あそこからな、土がモコモコモコってな、盛り上がってきたもんで、やってやったわ」

なんと地面にいたところを仕留めたらしい。

なんと地面にいたところを仕留めたらしい。

イトコも私もモグラを見るのが初めてで、目を白黒させて驚いていた。

以前より、バアチャンはモグラの被害に悩まされていたらしく、バアチャンの顔は誇らしげだった。

「もう昼にするから、それ、捨ててこい」

鎌ごと渡されたものの、いとこも私もアタフタするばかりでパニック状態だった。土に捨てるとまた逃げてしまうかもしれない。ただ、どこに置いておけばいいのか迷った結果、近くのマンホールの蓋の上に置いて家の中に戻ったのであった。

お昼ご飯を食べ終わったら、どこか落ち着く場所に持って行こうといとこと話していた。

だが、ご飯を食べ終えてマンホールの所に戻るともうモグラはいなかった。

ホッとしたような残念のような複雑な気持ちになった。おそらく猫が持って行ったのではないかということだった。

時間で言うと30分くらいだが、最終的に消えてしまったこともあり、モグラとの遭遇は自分の中で更に幻のような存在になってしまった。

ただ、近くで見るモグラの手の逞しさと、ツルツルとした体毛の輝きは今でも忘れられない。土を掘るのに特化した手は分厚く、掌を外側に向け体に沿ってくっついていて、見れば見るほど人間の手のようで少し怖く感じた。あ、正しく言えばモグラの手、、、と言うか前足なんだろうか。

それよりも、バアチャンがモグラを一突きにした事実の方が私にとって忘れられない衝撃的な出来事になった。

二十数年経った今もあの時のことは色褪せずに想い出せる。

たくましいバアチャンの元でさまざまな経験をさせてもらった。そのお話はまた折をみて書こうと思う。

私もバアチャンのように逞しくてかっこいいバアチャンになりたいものだ。

モグラを一突きにするのは、まだまだ修行が足りないかもしれないが。

幸福の四葉のクローバー

四葉のクローバーといえば幸福の象徴だ。

誰しも小さい時は四葉のクローバーを探したことがあるのではないだろうか。なかなか見つけられず日が暮れるまで探したり。あるいは見つけた友達を羨ましがったり。

大体は見つかることなく、あたり一帯のシロツメクサを踏み付けて終わるのだが。

私自身も見つけたことは一回か二回ほどしかない。見つけたからといって押し花にしたり挟んでラミネートをして本の栞にしたりとマメに大事にとっておいたことは一度もない。

そこまで思い入れが無かったといえばそれまでだが、マメでも無い私が四葉のクローバーに対して思いを馳せることはなかった。

あの日までは。

中学生の頃まで遡る。

その日は1人で下校していた。夕方の4時頃だったか、まだ明るかったのを覚えている。

いつもの道を歩いていると、少し前を歩く同じ学校の生徒が目に入った。

その生徒は、道傍にいた誰かに呼び止められ、少し話をして、足早に去って行った。

少し、変だな、と思った。

なぜなら足早に去った生徒は、すでに私からは見えなくなるほど走り去っていたからだ。

私は怪訝に思いながらも、帰宅するためにはこの道を歩くしか無い。

道傍には見知らぬオジサンがいたが、歩いてくる私に気がつくと、

「ちょっと」

と、私を呼び止め、満面の笑みで近づいて来た。

私の中の警戒スイッチはオンになった。

あれ、知り合いか?いや、もしかしたら私が覚えていないだけで、小さい頃に会っていたのかもしれない、いや、それなら、先ほどの生徒は何なんだと色々と考えを巡らせたが、考えれば考えるほど、笑顔で近づいてくるのは、やっぱり見たこともないオジサンだった。

もうこれは避けられない。

やばかったら、逃げよう。

そんなことを考えたところで、近づいてきたオジサンが口を開いた。

「これを持っていると幸せになれるからね」

と、私に向かって手を差し出してきた。

視点をオジサンの顔から、手の方へ向けると、オジサンの手には今まで見たこともないような大きさの四葉のクローバーが握りしめられていた。

拳で握っても、茎の部分が優にはみ出るくらいの大きさだ。

驚いて声を出すのも忘れるほどだった。

私は戸惑いつつもオジサンから四葉のクローバーを受け取った。

「ありがとうございます」

と、早口で一礼して、足早にその場を立ち去ったのだった。

クルクルとクローバーを片手に転がしながら歩いて頭を整理しながらテクテク歩いた。

振り返るとオジサンはしゃがんで、またクローバーを探しているようだった。

おそらく私の前を歩いていた生徒も、オジサンからクローバーを貰ったのだろう。

ふと気づくと足元にクローバーが落ちていた。さっきの人は、こんなに早く捨てたんだ、と驚いた。

オジサンには悪いが少し気味が悪かったので、私もクローバーを捨てようと思った。

ただ、オジサンの言葉を思い出して、その場にポイとは捨てられなかった。

5分くらい片手に持ったまま歩いて、近くのフェンスにクローバーをくくり付け、そのまま家に帰ったのだった。

今思えば、オジサンがくれた四葉のクローバーは本当に幸せになれるホンモノだったのかもしれない。

だってあんなに大きな四葉のクローバーなんて今までも見たことがないし、これから先も見ることはないだろうから。

もしあのクローバーを家に持ち帰って

それこそ本の栞なんかにしたりして取っておいたら、今頃驚くような幸せが来てたりして。

四葉のクローバーと聞くと、私はまずこの出来事を思い出すのであった。

オタクよ胸を張れ!

オタクよ胸を張れ!

声を大にして言いたい。

でも結局口に出さず胸にしまってしまうあたり、私もオタクの殻にこもっているなあと感じる。

違う。オタクには今やそんなイメージすら取り払うパワーがある。

オタクと言われる人には熱意のある好きのレベルが深い。

もっといい言い方がないだろうか。

専門家、ファン、サポーター、スペシャリスト、、、

好きになったことに対しては、知れば知るほど、自分が新参者であるという思いが抜けないのだ。

人間誰しもオタクで新参者だ。

ただそれを恥ずかしいと思うようではまだまだだ。人間誰しも、いつでも、始める時は新参者なのだ。ビギナーであることを恐れていては何も始められない。

私は昔から好きな事を発信出来なかった。

好きであることを発信するのが怖いのだ。否定されたらどうしよう、笑われたらどうしよう。

そんなことを悶々と考える時間すら今では勿体無いと感じる。

発信していったらどんどん世界は広がっていった。

笑う人なんていない。それ以上に、同じ趣味を持つ仲間が増えていく。

それはフットサルも同じだ。

フットサルが好き、で集まったメンバーたち。年齢もバラバラだ。

普通に暮らしていれば、まず出会うことの無かった人達だろう。

チーム内でもジェネレーションギャップが生まれるくらいだ。

それでも皆、フットサルが好きで、一つの目標に向かい、同じ時間を共に過ごしていく。

同じメンバーでフットサルをすることは今後ないだろう。

今現在を更新していく、楽しさを味わっているんだなあと感じている。

私は今も昔も、フットサルオタクだ。

フットサル以外の、私のオタク的趣味はまた、どこかでご紹介したい。

ーーーーーーーーーーーーーーー

スポンサー(チームフレンド)募集中!

法人個人を問わず、フットサル女子「タパジーダ世田谷」を応援して頂ける方を募集します。

1口2万円で、1シーズン、選手の練習用ユニフォームにプリントされてコートに躍動します。

いつの日か、プロ女子フットサルリーグ誕生の折は、改めて大口法人スポンサーを求めます。

私のエッセイをもいてt-ムに参加をご希望の女性はお申し出ください。面接について返信します。

このブログをご覧のスポンサー、チーム参加などのお問い合わせは、下記にお願いします。

“eriko matsuo”<auoeio863@icloud.com 松尾 栄里子

松尾栄里子事務所

104-0045・東京都中央区築地2-14-6 キャメル築地1304 開運道サロン内。

ーーーーーーー

ジンクスは信じるか

ジンクスは信じるか。

黒猫が横切り、靴紐は解け、葬祭場の周りではカラスが集まっているのを見たらゾッとする。 霊柩車が通れば親指を隠し、朝出る蜘蛛は殺さない。夜は爪は切らない。夜に口笛を吹くなんてもってのほかだ。 幼い頃からどこからか教えられ、話を聞き、誰しも頭の隅にあるだろう。

私も全部信じているわけではないが、一度聞いてしまうと気になってしまうのだ。 基本的に私は怖いことが嫌いだ。 心霊番組も見れないし、お墓の周りを通るときは首がキュッとなる。 引越しをするときは「大島てるの事故物件サイト」は必ずチェックするし、T字路の突き当たりの部屋は選ばない。部屋の第一印象も大事にする。 ただ、今までの地球の歴史を紐解いてみたとしても、今生きている人よりも、圧倒的に今までに亡くなっている人の方が多いのだから、怖がるのはお門違いかもしれない、と最近は思うようになってきた。

それでも怖いものは怖いのだ。

昔、母の実家のお墓参りに行く時、口を酸っぱくして言われていたことがある。

「転んだらその場の土を舐めろ」

「来た時と帰る時と同じ入口は使うな」

前者について、子どもは困ったことになぜかすぐに走りたがるし、ふざけたがる。 特別な日、お盆などであれば、親戚もたくさん集まるし尚更だ。 お墓で走り回ったりしたら何をしでかしてしまうか分からない。 落ち着いてお参りをしてほしいという思いから、そのように言い始めたのだと思うが、これはまさに効果抜群だった。 現に私も小さい頃、駆け出そうとした瞬間、ハッとしてやめたことが何度もある。 土を舐めるなんて嫌だからだ。リスクが大きすぎる。

後者は、入口と出口は覚えなくちゃ、と強く思ったのは覚えている。 結局、物覚えの悪い私は黙って大人についていくという堅実な選択肢を選んだのだった。 それもまた思う壺だったのだろうか。

大人になってから、そういうような言い方をするのは母の実家だけだと気づいた。 土地柄なのか、ただ単に私たちがやんちゃすぎたから言い始めたことなのか。 真相は分からないが、そのようなローカルルールは全国に沢山存在しているだろう。

詳しく調べてみたい気もするが、知らない方が気にせず過ごせもするだろう。 「知らぬが仏」なのかもしれない。 いや、この言葉の意味すらも深読みしてしまうともう止まらない。熱帯夜の中、周りの空気が少し冷えた気がした。

ジンクスと言っても不吉なジンクスばかりではない。私にもある。勿論フットサルだが。ジンクスというかルーティーンの類になるのだろう。ジンクスを決めているスポーツ選手は多いはずだ。私自身はどちらかと言うとジンクス否定派なのだが。何故かと言うとジンクスに左右されてしまう気がして、出来なかった時に気持ちがぶれてしまうのではないかと考えるからだ。否定派の私がなぜ?と思うかもしれないが、勝利の為には何でもいいから縋りたいものなのだ。私の感覚的には、いつも通りにプレーする為に、という方が大きいかもしれない。そんな気持ちになるのがフットサルなのだ。

そんな私のジンクスは、勿論、秘密だ。試合を見たことがある人だったらすぐ分かるかもしれないが。

———————————————————-

フットボールとこれから

私は某海無し県で育った。

朝は鳥の鳴き声で起き、暗くなったら家に帰る。

そういうと山深くのポツンと一軒家を想像するかもしれないが、実家は案外都会へのアクセスも良い。新宿へ停まる特急あずさも停車する最寄り駅から徒歩5分。

まあこれの恩恵を受けるのは大人になってからなのだが、親には大変感謝している。

そんな町で兄がサッカーを始めた。地域のスポーツ少年団だ。

父がサッカーをやっていたこともあり、昔から身近にサッカーボールはあった。

兄の影響もあり、小学2年からサッカーを始めた。

50人近くいる中で、女の子は最初1人しかいなかった。

完全アウェイだ。無口な私は友達も作れず何が楽しかったのか分からないが頑張って通った。

サッカーそのものというよりボールを蹴るのが楽しかったのかもしれない。

3年生に上がると、なんと同い年の女の子が1人入ってきた。とても嬉しかったのを覚えている。

学校は違ったのだが些細な話で盛り上がり、今までのサッカーが倍近く楽しくなったのは間違いない。

時にはサッカーせずに、踏むと煙の出るキノコを探したりなんかして、笑い合ったものだ。

その子とは今でも連絡を取り合う良い友となった。

その子と出会っていなかったら、私は今までフットボールにのめり込むことはなかっただろう。

「楽しい」は全ての原動力だ。

子どもでも大人でも。「楽しい」から続けられる。

競技としてフットボールに携わってから、「悔しい」思いの方が沢山してきたが、それもまた「楽しさ」への原動力に繋がっているのだろう。

「結果」より「過程」とはよく言ったもので、「結果」からくる「楽しさ」だけだったら、ここまでフットボールに携わっていることはないだろう。

「過程」まで楽しめるようになれば、万々歳。深く深く沼に嵌る。

世の中にはまだ未経験の「楽しい」が沢山転がっている。

スポーツだけにとどまらず、色んなことを経験して自分の肥やしに出来たら。

視野が広がってそれこそ毎日「楽しい」だろうなと思う。

無意識に自分の向いている事、うまくできる事しかやらなくなっている、と気づいた。

得意でなくても興味が向いたことにはチャレンジしていかなければ。

失敗上等、できなくて当たり前。

「下手の横好き」が私のこれからの人生の目標だ。

フットサルは面白い。

フットサルは面白い。