無償の愛をつぶやく Ⅲ

高尾 義彦

台風の 雨よパソコン 濡らすなよ

(2019/10/12)

パソコンがダウンした。あれこれ試したが起動せず、何年か前に修理してもらった月島の店へ、台風前の雨の中、バッグに入れて自転車で運ぶ。店長さんはブルーの大型のバイオを見て「見覚えがあります」。メールのアカウント設定に苦労したが、無事生還。

パソコンがダウンした。あれこれ試したが起動せず、何年か前に修理してもらった月島の店へ、台風前の雨の中、バッグに入れて自転車で運ぶ。店長さんはブルーの大型のバイオを見て「見覚えがあります」。メールのアカウント設定に苦労したが、無事生還。

キトは夏 白い衣に 墨が飛ぶ

(2019/10/13)

キトはエクアドルの首都。まさに「赤道」だから、いつも夏。スペイン在住の書家、金子祥代さんからキトで披露した書と踊りのパフォーマンス映像がYOuTubで送られて来た。男女のダンサーと共に踊る書家。身の丈ほどの大筆で書かれた文字は金文の「神」だという。

キトはエクアドルの首都。まさに「赤道」だから、いつも夏。スペイン在住の書家、金子祥代さんからキトで披露した書と踊りのパフォーマンス映像がYOuTubで送られて来た。男女のダンサーと共に踊る書家。身の丈ほどの大筆で書かれた文字は金文の「神」だという。

お見舞いにメールや電話 台風五

(2019/10/14)

台風19号で日本列島に甚大な被害。見舞いのメールなどをいただき、こちらからも電話など。我が家はベランダの植木鉢が少し動いた程度だが、「屋根が飛ばされるかと思った」など恐怖体験の声。千曲川などの氾濫に、温暖化など人為的な自然環境の激変を痛感。

台風19号で日本列島に甚大な被害。見舞いのメールなどをいただき、こちらからも電話など。我が家はベランダの植木鉢が少し動いた程度だが、「屋根が飛ばされるかと思った」など恐怖体験の声。千曲川などの氾濫に、温暖化など人為的な自然環境の激変を痛感。

湯豆腐の 湯気の向こうに 祖父の顔

![7-3] 湯豆腐 – 生活科学のレシピ](https://msp.c.yimg.jp/images/v2/tpvPBYOX1wpNVI1UoNSgEmdqOrD2qViLX0yqjSLZfMhaEnnJdwT9QfuupE1_dKXb9AUMvmjN_1rFFZFFZtZQLwOSjfnmeOCVZoPucy4F2S8VD8n8BEN32zIy1TUdE3nmNuPlHrg6Ilca060Qbur7pwRMdj9eopAuyN7ublcSjrsggfheT3VZvQQXUlSp7XonFW8qCg9JccEDAkW7qgTayoAgOERmond4rce8jpRphSmrlg_CZut-1eRwx49pFTf5m9U5N4NY9ygVMQaKYloYEUr-GQDhrJnAO38VSg7WLZwA6hpudr8-4ewxRCxZCIt9Vbnabjy2RTLoKA194W30SQ==/7-3E6B9AFE8B186E88590.jpg) (2019/10/15)

(2019/10/15)

食卓に豆腐の鍋。19日の母の十七回忌を前に位牌を調べたら、祖父の享年は母と同じ80、祖母は83と記され

ていた。二人とも私が高校生の昭和37年に他界した。祖父が豆腐を肴に晩酌を楽しんでいた姿が恩い出される。ちなみに父は94歳まで健在だった。

新聞が 来ない秋の日 虚ろなる

(2019/10/16)

ほぼ毎月1回の新聞休刊日。昨日は朝刊がない日で、分かっていても何か寂しい気持ちになる。世間では新聞

ほぼ毎月1回の新聞休刊日。昨日は朝刊がない日で、分かっていても何か寂しい気持ちになる。世間では新聞

を購読していない家庭が増えて、こんな感覚を抱くのは稀少種族になりつつあるが、新聞を読む楽しみを子どもの頃から身につけてほしいと、切に願う。

(注)写真の不足分はNETからお借りしました。

心から感謝申し上げます。

————————

社会部旧友会ゴルフコンペを昨日、若洲ゴルフリンクスで。練習場に猫がいて、下手な練習の音を聴いて品定めしているような。12人が参加し、97のスコア。ハンディの関係で準優勝。平均年齢が80歳を超え、94歳の先輩は途中リタイアしたが、来春も、と意欲。

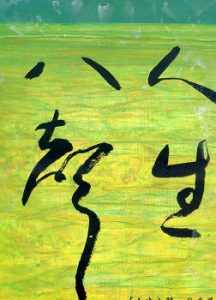

社会部旧友会ゴルフコンペを昨日、若洲ゴルフリンクスで。練習場に猫がいて、下手な練習の音を聴いて品定めしているような。12人が参加し、97のスコア。ハンディの関係で準優勝。平均年齢が80歳を超え、94歳の先輩は途中リタイアしたが、来春も、と意欲。 毎日新聞OBを中心に季刊で発行の同人誌『人生八聲』が秋季号で20巻を迎えた。まとめて国立国会図書館に寄贈。2015年からの積み重ね。次の目標は東京五輪・パラリンピックまでの発行。発案者の木戸湊・元主筆が脳梗塞でリハビリ中なのが残念だが、持続する志を。

毎日新聞OBを中心に季刊で発行の同人誌『人生八聲』が秋季号で20巻を迎えた。まとめて国立国会図書館に寄贈。2015年からの積み重ね。次の目標は東京五輪・パラリンピックまでの発行。発案者の木戸湊・元主筆が脳梗塞でリハビリ中なのが残念だが、持続する志を。 東京駅から夜9時過ぎに自転車で帰る途中、ラグビーWCサモア戦・パブリックビューイングの店の外までフ

東京駅から夜9時過ぎに自転車で帰る途中、ラグビーWCサモア戦・パブリックビューイングの店の外までフ 掃苔記」は葬送や終活を考える毎日新聞連載のコラム。筆者の滝野隆浩編集委員は防衛大卒のユニ-クな記

掃苔記」は葬送や終活を考える毎日新聞連載のコラム。筆者の滝野隆浩編集委員は防衛大卒のユニ-クな記 彫刻家、杉本純一郎さんが出品している新制作展。知多市から上京の知らせに国立新美術館へ。作品は「折

彫刻家、杉本純一郎さんが出品している新制作展。知多市から上京の知らせに国立新美術館へ。作品は「折 彼岸花ととはよく言ったものだが、曼殊沙華で有名な埼玉県・巾着田でも、今年は開花が遅かったという。自然は、巡りくる季節に敏感な顔を見せてくれるが、今年はどこかリズムが狂っているのだろうか。台風15号に、東京電力と政府、自治体の不誠実、不都合な対応。

彼岸花ととはよく言ったものだが、曼殊沙華で有名な埼玉県・巾着田でも、今年は開花が遅かったという。自然は、巡りくる季節に敏感な顔を見せてくれるが、今年はどこかリズムが狂っているのだろうか。台風15号に、東京電力と政府、自治体の不誠実、不都合な対応。 浜でアロエクリームを生産・販売する会社から、「今月一杯で廃業」と留守電が入った。トライアスロンが趣味の友人から勧められ肌のためにと、5、6年前、大量に購入。電話すると、「口コミだけで販売してきましたが諸般の事情で」と。10缶、最後の注文。

浜でアロエクリームを生産・販売する会社から、「今月一杯で廃業」と留守電が入った。トライアスロンが趣味の友人から勧められ肌のためにと、5、6年前、大量に購入。電話すると、「口コミだけで販売してきましたが諸般の事情で」と。10缶、最後の注文。 高校の関東地区同窓会「東京至誠会

高校の関東地区同窓会「東京至誠会 」を10月に計画、案内の往復はがきが、郵便料金の値上げでややこしいことに。往信は62円だが、10月の返信は63円。約500枚の葉書に1円切手を貼って、しのぐ。出席率は1割ほどだが、この苦労を慮って、せめて返信をお願いしたい。

」を10月に計画、案内の往復はがきが、郵便料金の値上げでややこしいことに。往信は62円だが、10月の返信は63円。約500枚の葉書に1円切手を貼って、しのぐ。出席率は1割ほどだが、この苦労を慮って、せめて返信をお願いしたい。 数日前の毎日新聞に、コウノトリが埼玉県坂戸市に飛来した写真が掲載されていた。記事を読んで驚いたのは、徳島県鳴門市で生まれた1歳の雌と分かつたということ。コウノトリの野生種は絶滅したが、各地で人工繁殖の試みが続けられている。愛称「歌」。

数日前の毎日新聞に、コウノトリが埼玉県坂戸市に飛来した写真が掲載されていた。記事を読んで驚いたのは、徳島県鳴門市で生まれた1歳の雌と分かつたということ。コウノトリの野生種は絶滅したが、各地で人工繁殖の試みが続けられている。愛称「歌」。![上村松園 - [ひろしま美術館]](https://msp.c.yimg.jp/images/v2/FUTi93tXq405grZVGgDqGxfLCBPr6NrHXLleLsLUcQMxZ8jDNKbUXQszD9gW8WjqN_tvGl0t_oC5uhiq0A7-1zrwPbH8F8EsFr5OXrAamcLSLeAmD7ZcgKd85uY3RUZTd0XRgvS1dkUzsTp1yDMALIBChlLTJjw6LO2QPrAUJkOmnhB4skm__wUKy4a7PA8XoPAu1aivy-X05EsU8j9_eLR-WXhkuDyEWiid3d3qioyIikGqFUFbcrjIBwegIszncbrZmYLeS88BDaFi4P8zwY5NpDBWgPdAGMeVKzSPSebyjrNBw9iXW4gDGS-NANVS/uemura_sho_aidou-web2.jpg) 島根県安来市の足立美術館。徹底的に整備された日本庭園が観光客を集める。横山大観の特別展、上村松園らの美人画や陶芸作品。抹茶などいただき、堪能。鯉の池で職人が庭を手入れしていたが、翌日拝観した京都桂離宮も多分、庭作りのお手本に。2回目の訪問。

島根県安来市の足立美術館。徹底的に整備された日本庭園が観光客を集める。横山大観の特別展、上村松園らの美人画や陶芸作品。抹茶などいただき、堪能。鯉の池で職人が庭を手入れしていたが、翌日拝観した京都桂離宮も多分、庭作りのお手本に。2回目の訪問。 グランヴイア京都二泊。中3階・浮橋で朝食。眼下に駅改札口。「京樽寄託の名宝」(京都国立博物館)、「百花繚乱ニッポンメビジュツ」(京都文化博物館)、東郷育児のカフェ・ソワレも。三日連続で1万歩超。にしん蕎麦 汗かきながらたいらげて(南座前・松葉)

グランヴイア京都二泊。中3階・浮橋で朝食。眼下に駅改札口。「京樽寄託の名宝」(京都国立博物館)、「百花繚乱ニッポンメビジュツ」(京都文化博物館)、東郷育児のカフェ・ソワレも。三日連続で1万歩超。にしん蕎麦 汗かきながらたいらげて(南座前・松葉) バスで30分以上かけて訪れた京都・北区の高麗美術館は休館だつた。事前の確認不足。在日朝鮮人一世の実業家が集めたコレクションが中心。感じのいい女性職員の案内で、前庭の石像などを見せて貰った。日韓の政治家たちの不毛な言葉の応酬に、怒りと悲しさ。

バスで30分以上かけて訪れた京都・北区の高麗美術館は休館だつた。事前の確認不足。在日朝鮮人一世の実業家が集めたコレクションが中心。感じのいい女性職員の案内で、前庭の石像などを見せて貰った。日韓の政治家たちの不毛な言葉の応酬に、怒りと悲しさ。 骨粗紫症を予防するため、夕食には煮干しが必需品。以前は乾燥させたウナギの骨をバリバリ食べていたが、最近は煮干しに変更した。手に入る時には、徳島産の干しエビも。毎朝、体重を測る

骨粗紫症を予防するため、夕食には煮干しが必需品。以前は乾燥させたウナギの骨をバリバリ食べていたが、最近は煮干しに変更した。手に入る時には、徳島産の干しエビも。毎朝、体重を測る 「あらたえ」と呼ばれる布を11月の大嘗祭に調進するため、原料となる麻を栽培していた徳島・木屋平の関係者から、麻の糸がごく少量、送られて来た。広く寄付を呼び掛けたことなどに対するお礼の気持ち、と。故郷の忌部神社で、麻を織る作業が進む。

「あらたえ」と呼ばれる布を11月の大嘗祭に調進するため、原料となる麻を栽培していた徳島・木屋平の関係者から、麻の糸がごく少量、送られて来た。広く寄付を呼び掛けたことなどに対するお礼の気持ち、と。故郷の忌部神社で、麻を織る作業が進む。 先日訪れた京都・桂離宮に、白い花弁の中心が紅紫色の可愛い花が咲き乱れていた。根や茎の悪臭から、この名前が付けられたが、いつもかわいそうだと思う。サオトメバナの呼び方もあり、名前を変えられないものか。かたわらには、物言わぬくちなしの実。

先日訪れた京都・桂離宮に、白い花弁の中心が紅紫色の可愛い花が咲き乱れていた。根や茎の悪臭から、この名前が付けられたが、いつもかわいそうだと思う。サオトメバナの呼び方もあり、名前を変えられないものか。かたわらには、物言わぬくちなしの実。 地ものの スダチを贈る 顔浮かべ

地ものの スダチを贈る 顔浮かべ 中央区では歌舞伎座、明治座、新橋演舞場を毎年9月の数日、順番に借り切り、70歳以↓を招待する。今年は歌舞伎座の番で、6日昼の部の招待状が届いた。幸四郎、吉右衛門などがずらり。74歳はまだ〝若手〟で3階席。市川海老蔵展を日本橋高島屋で見た。

中央区では歌舞伎座、明治座、新橋演舞場を毎年9月の数日、順番に借り切り、70歳以↓を招待する。今年は歌舞伎座の番で、6日昼の部の招待状が届いた。幸四郎、吉右衛門などがずらり。74歳はまだ〝若手〟で3階席。市川海老蔵展を日本橋高島屋で見た。 井伏鱒二著「黒い雨」の朗読活動を続ける劇団民塾の

井伏鱒二著「黒い雨」の朗読活動を続ける劇団民塾の 自転車で通りかかると、お堀は一面、緑色で、澄んだ水の色はほとんど見えない。植物性プランクトンのアオコ対策は進んでいるはずで、ホテイアオイか何かの水草に見える。一部は茶色に。外国人観光客も多く、東京五輪ではランナーが近くを走る。締麗なお堀を。

自転車で通りかかると、お堀は一面、緑色で、澄んだ水の色はほとんど見えない。植物性プランクトンのアオコ対策は進んでいるはずで、ホテイアオイか何かの水草に見える。一部は茶色に。外国人観光客も多く、東京五輪ではランナーが近くを走る。締麗なお堀を。 アフリカ最貧のマラウイを舞台にした映画「風をつかまえた少年」。14歳の少年が貧しくて授業料を納められず退学させられながら、図書館で得た知識で、風力発電に挑む。実話に基づく作品。風車が回りポンプが動いて、汲み上げた地下水が大地を潤す場面が感動的。

アフリカ最貧のマラウイを舞台にした映画「風をつかまえた少年」。14歳の少年が貧しくて授業料を納められず退学させられながら、図書館で得た知識で、風力発電に挑む。実話に基づく作品。風車が回りポンプが動いて、汲み上げた地下水が大地を潤す場面が感動的。 出雲大社では、二礼二拍ではなく二礼四拍一礼。早朝に羽田から出雲線結び空港へ。縁結びのおみくじは無用だが、学生時代以来だから約50年ぶり。小雨はそれほど邪魔にならず、観光客も少ない。ゆつくり拝観していて出雲蕎麦を食べる時間がなかつた。

出雲大社では、二礼二拍ではなく二礼四拍一礼。早朝に羽田から出雲線結び空港へ。縁結びのおみくじは無用だが、学生時代以来だから約50年ぶり。小雨はそれほど邪魔にならず、観光客も少ない。ゆつくり拝観していて出雲蕎麦を食べる時間がなかつた。