今回も手相シリーズです。

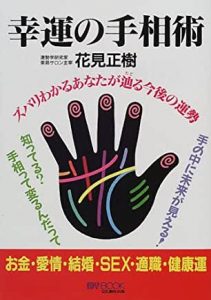

1、手相は小宇宙を表わすー2

一方、東洋の手相学は東方文化を築いた中国の「黄河流域」から発生しています。

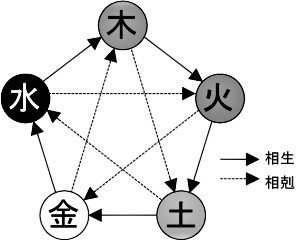

日月を陰陽とした東洋的な思想は、殿(いん)の時代から春秋戦国時代にかけて、自然界の現象を加えた「易」「気宇」「相学」などが研究され今日に続いています。

「つれづれなるままに……」で有名な兼好法師の『徒然草』に次の一節があります。

「達人の人を見るまなこは、少しもあやまる所あるべからず。

‥…・まして、明らかならん人の、まどへる我らを見んこと、たなごころ(手掌)の上の物を貝んがごとし」(第194段)『徒然草』は、南北朝動乱の頃、今から六百八十年以上も昔の作品です。聖徳太子が隋(ずい)の国にはじ

めて使節を送ってから約三百年にわたって使節を送り、遣隋便や遣唐使が古代中国の文化の一つである易教や、人相手l相などの相学に関する知識を持ち帰ってから干数百年の年月を経ています。やがて、蓑忠徹(えんちゅうてつ)という人が書き遺した『神相全編』という書物が日本にも入って、これが東洋手相学の故郷とされています。

この古書に記された手相の記号は天文学と同一のものでした。

この古書に記された手相の記号は天文学と同一のものでした。 はたらけどはたらけどわが暮らし楽にならざり。ぢっと手を見る」

はたらけどはたらけどわが暮らし楽にならざり。ぢっと手を見る」 それでも実際に人生の岐路に立てば誰でも悩み迷います。そこで人それぞれ信仰に頼り、人に頼り、あるいは迷ったまま盲進し自滅

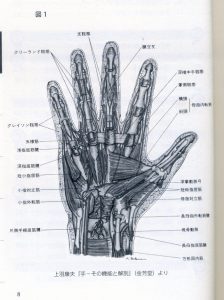

それでも実際に人生の岐路に立てば誰でも悩み迷います。そこで人それぞれ信仰に頼り、人に頼り、あるいは迷ったまま盲進し自滅 例えば、親指下のふくらみを手相では金星丘(きんせいきゆう)、解剖学では短母指筋(たんほしきん)といい、その丘がふっくらとして血色のいい人は健康で元気の証(あかし)とし、手相でも人体生理学でもその丘とその丘のふもとに流れる生命線が切れ目なく深くきれいに延びていると生命力が強いと見ます。この丘を揉むことによって腰痛がやわらぎ、活力が甦(よみがえ)って来ることも分かっています。

例えば、親指下のふくらみを手相では金星丘(きんせいきゆう)、解剖学では短母指筋(たんほしきん)といい、その丘がふっくらとして血色のいい人は健康で元気の証(あかし)とし、手相でも人体生理学でもその丘とその丘のふもとに流れる生命線が切れ目なく深くきれいに延びていると生命力が強いと見ます。この丘を揉むことによって腰痛がやわらぎ、活力が甦(よみがえ)って来ることも分かっています。 気学では祐気りという吉方の神社にお参りして良い気を頂く方法があり、前回は「お水取り、お砂取り」について説明しました。

気学では祐気りという吉方の神社にお参りして良い気を頂く方法があり、前回は「お水取り、お砂取り」について説明しました。 (10,14,18,22,26,30,10/4).翌1月(8,12,16,20,24,28,2/1)。

(10,14,18,22,26,30,10/4).翌1月(8,12,16,20,24,28,2/1)。 祐気取りの始まりは平安時代という説もありますが、当時は単純で、ただ単に神社近くの湧き水をそこで飲むだけでした。

祐気取りの始まりは平安時代という説もありますが、当時は単純で、ただ単に神社近くの湧き水をそこで飲むだけでした。

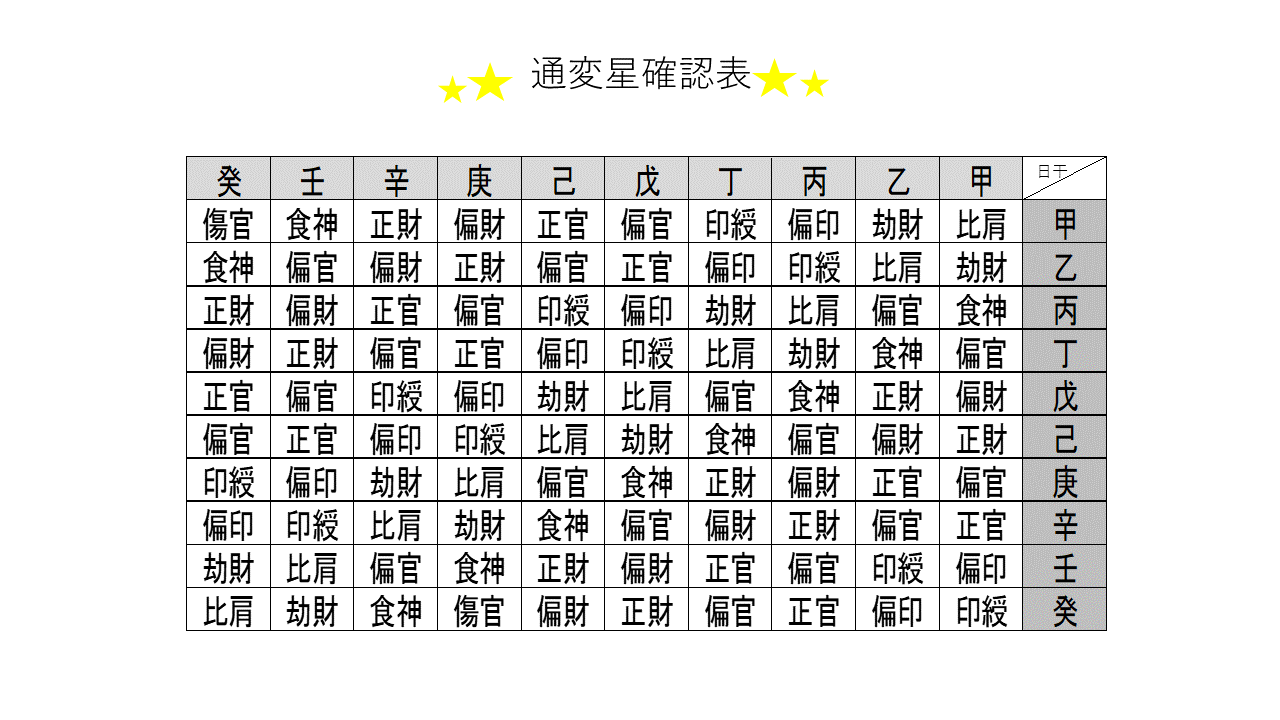

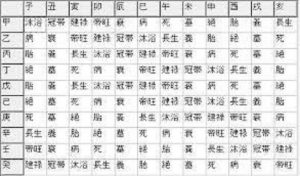

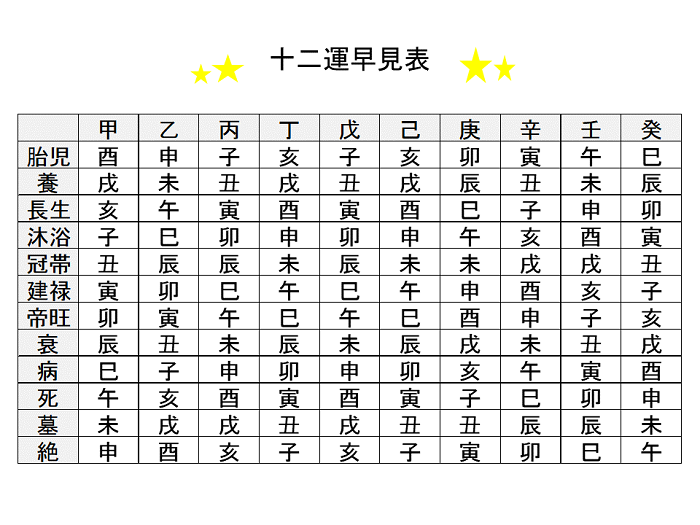

十二運は、日干からみた生年月日時夫々の十二支の結びつきや勢いの強さを記号で表します。

十二運は、日干からみた生年月日時夫々の十二支の結びつきや勢いの強さを記号で表します。 エネルギー数値の合計数が36に近い人ほど、持てる才能をフルに発揮することが出来る傾向にはありますが、この総数が、必ずしも多いから良いというものでも、少ないから悪いというものでもないのです。

エネルギー数値の合計数が36に近い人ほど、持てる才能をフルに発揮することが出来る傾向にはありますが、この総数が、必ずしも多いから良いというものでも、少ないから悪いというものでもないのです。

養(よう) 母親の胎内に宿った命がこの世に生まれて出て養育された状態をいいます。

養(よう) 母親の胎内に宿った命がこの世に生まれて出て養育された状態をいいます。