占いの歴史ー17

納音(なっ ちん)の特徴-3

納音で運勢の変化を読み取るのは難しいことではありません。

納音で運勢の変化を読み取るのは難しいことではありません。

それは「納音」そのものが、単なる十干十二支の組み合わせに過ぎないからです。

占いを信じる信じないは人それぞれ自由ですが、占いは信じない人ほど一度気になると抜けられなくなるものです。その結果、プロになって人を幸せにすることを考えますが、開運道の考え方は少し違います。占いを知ったら、その占いを自分のために活用して、まずご自分が開運に励み、愛情、金運、健康、仕事など全ての面で自分自身が幸せになって。その余力と余裕で人を幸せに導くように指導しています。いま、開運道では優秀なお弟子さんたちが全国で自立して、新たに弟子を育成しています。これによって開運道の占いはさらに広がりつつあります。

いつの日か、この納音占いもまた、開運道の占いメニューに入るかもしれません。

そもそも音とは、「音が納まる」という意味で、騒がしかった何事かが微意に納まる」ともこと解釈できます。

それを、「始まり「終わり」とみることめ出来ますし、生から死までの「人生全般」とも読み取れます。そこから派生して、納音とは世から死への折り返し点、すなわち人生のターニングポイントとする説もあります。 いずれ、開運道でも、安倍晴明が駆使したと言われる「納音占い」で人生全般を読み取れるようにしてから、それをこうひょうしたいと思います。

納音内容一覧表ー3

21、覆燈火(ふくとうか)・灯籠の灯の如く周囲を照らすが光は中にあり、秘めた力でさり気なく人に尽くす。

22、天河水(てんがすい)・天から降る雨が集まり大河となって人に尽くし万物を潤す大切な存在となる。

23、大駅土(たいえきど)・街道の要所にある駅舎の如く、人や物品を集め、人を元気付けたり癒したりする。

24、釼釧金(さいせんきん)・髪を纏める簪(かんざし)の如く、華やかな言動で人をまとめる能力がある。

25、桑柘木(そうしゃくもく)・絹を生む蚕を育てる桑の木の如く、人々に役立つ陰の力となる心強い存在である。

26、大渓水(だいけいすい)・渓谷の流れの如く、澄んだ心で冷静に物事に対処し、細流から大河へと成果を生む。

28、天上火(てんじょうか)・天高く昇る太陽の如く、明るく元気で尊敬され人の上に立って活躍する存在である。

29、柘榴木(ざくろぼく)・長寿の果実のザクロの如く、木。見かけより内容が充実して実力と自信が溢れている。30、大海水(たいかいすい)・大海の水の如く、多くの生物を育てるよな慈愛に富む大きな包容力で人に接する。

以上、納音30種を3買いに分けて掲載しましたが、ご自分の生まれ年の納音はお調べになりましたか?

次回は、もう一度、それを分かりやすく載せてみます。

開運道の理念は「生きていてよかった!」と心から幸せな人生を全うあうすることです。くのです。

開運道の理念は「生きていてよかった!」と心から幸せな人生を全うあうすることです。くのです。 まず、そちらでご自分の納音(生年干支の別称)調べておいてください。

まず、そちらでご自分の納音(生年干支の別称)調べておいてください。 前回は、平安時代の高名な陰陽師・安倍清明が占いに用いた生年の十干十二支別納音を記載しました。

前回は、平安時代の高名な陰陽師・安倍清明が占いに用いた生年の十干十二支別納音を記載しました。 この中で安倍

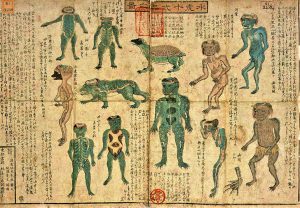

この中で安倍 晴明を最も有名にしたのが12人(または12匹)の式神(鬼神)を使役した式占です。現存する『泣不動縁起(なきふどうえんぎ)絵巻』の一部分には、式神たちは

晴明を最も有名にしたのが12人(または12匹)の式神(鬼神)を使役した式占です。現存する『泣不動縁起(なきふどうえんぎ)絵巻』の一部分には、式神たちは 安倍晴明はどのような占術を用いたのか? それを分析してみたいと思います。

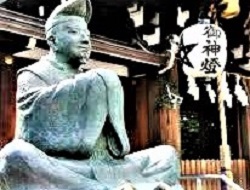

安倍晴明はどのような占術を用いたのか? それを分析してみたいと思います。 現存する安倍晴明関係文書に『不動利益縁起絵巻』(部分)というものが三井寺にあります。それによると、、祭壇を構えて2匹の式神を従えた安倍晴明が、姿を現した物の怪どもと対決しながら祈祷を続けている姿があります。これで見ると安倍晴明は祈祷師でもあったことが分かります。

現存する安倍晴明関係文書に『不動利益縁起絵巻』(部分)というものが三井寺にあります。それによると、、祭壇を構えて2匹の式神を従えた安倍晴明が、姿を現した物の怪どもと対決しながら祈祷を続けている姿があります。これで見ると安倍晴明は祈祷師でもあったことが分かります。 安倍晴明は28歳の天暦2年(948)、師の推挙もあって、宮中で宿直や警護、その他の雑事に従事する大舎人(おおとねり)寮に属すことになります。この役は下級官職ながら律令制では中務(なかつかさ)省に属し、左右2 寮に分かれて定員は左右各800人 (のち左右合せて400人に削減) で、これが清明の世に出るきっかけになります。

安倍晴明は28歳の天暦2年(948)、師の推挙もあって、宮中で宿直や警護、その他の雑事に従事する大舎人(おおとねり)寮に属すことになります。この役は下級官職ながら律令制では中務(なかつかさ)省に属し、左右2 寮に分かれて定員は左右各800人 (のち左右合せて400人に削減) で、これが清明の世に出るきっかけになります。