謹賀新年

本年も宜しくお願いします。

本年も宜しくお願いします。

大出 俊幸

新選組友の会 代表者ご挨拶

三島由紀夫が自決した翌年(1971年)の2月、私は縁あって新人物往来社の書籍編集部へ入りました。

三島由紀夫が自決した翌年(1971年)の2月、私は縁あって新人物往来社の書籍編集部へ入りました。

その年の秋、以前から懇意にしていただいていた評論家の尾崎秀樹先生の書棚から、『永倉新八』と題された本をお借りしたのが、私と新選組の出遭いになります。

私は大学生の4年間を京都で過ごしましたが、その頃は新選組には目もくれず、木屋町の安酒場で白い濁酒(ドブロク・とっても安かったのです)を飲んでは、友人達と遊泳する日々でした。

永 倉新八という新選組の隊士が三条小橋西詰の池田屋(大学生当時は修学旅行宿・佐々木旅館)に突入し、乱刃をふるい何人かを斬った。

倉新八という新選組の隊士が三条小橋西詰の池田屋(大学生当時は修学旅行宿・佐々木旅館)に突入し、乱刃をふるい何人かを斬った。

その本人が大正年間まで生き残り、体験談を残した。

自分の記憶にある京都の町並みが鮮やかに蘇り、そこを歩き、そこで戦った永倉新八という存在が、とてもリアルで身近に感じられたのです。

夢中になって読みました。

私の中で血がたぎり始め、感慨が大波のように押し寄せて、いてもたってもいられません。

そんな気持に突き動かされ、永倉新八の体験談を『新選組顛末記』と改題して発行。

以後は新選組にどっぷりつかり、新選組の書籍156冊を世に送り出しました。

そして今も、新選組が大好きです。

新選組ファンの皆様と、楽しく賑やかに新選組に関わっていかれる事に、何より大きな喜びを感じております。

主宰・大出 俊幸

ーーーーーーーーーーーーー

新選組友の会の主な行事

🔴近藤勇忌。

🔴近藤勇忌。

新選組局長・近藤勇の法要と講演会を中心とした催し、千葉県流山市で毎年4月前半に開催。

🔴土方歳三忌。

新選組副長・土方歳三の墓前法要と講演会。東京都日野市で毎年5月前半に開催。

🔴沖田総司忌。

新選組副長助勤・沖田総司の墓参ならびに講演会。東京都港区と渋谷区で毎年6月後半に開催。

🔴東軍慰霊祭(戊辰役東軍殉難者慰霊)祭。

戊辰戦争で命を落とした旧幕府方の人々を悼む催し。開催地は毎年変ります。十月に開催。

下記は過去に開催された東軍慰霊祭の1例です。

第27回戊辰役東軍殉難者慰霊祭(終了しています)

司馬遼太郎氏は「会津若松」と聞いただけで涙が出る思いと書かれています。

ひたすら政権奪取のためのみに過酷な戦いを挑んできた西軍の前にけなげに戦った会津若松の戦士の霊に合掌いたします。

どなたでも参加できる会です。

たくさんのお出でをお待ちしております。

日時:令和元年(2019年)10月12日(土)

慰霊祭 14:00~

懇親会 18:00~

場所:慰霊祭 天寧寺

福島県会津若松市東山町石山字天寧208

TEL:0242-26-3906

内容

読経 神田良紘氏(曹洞宗徳昌寺住職)

焼香

祭文奉読 佐藤 功武氏

記念講演 好川之範氏(歴史作家・札幌市在住)

『白虎隊と愛犬クマの会津戦争-天寧寺に眠る酒井伊佐美-』

懇親会 居酒屋ばんげ屋

福島県会津若松市栄町1-38 TEL:0242-32-9112 (準備の都合上 必ず事前に申込をしてください)

会費

慰霊祭 おひとり 3000円 (記念品を含む)

懇親会 おひとり 5000円

準備の都合上、9月25日までにお申し込みください

参加申込

戊辰役東軍殉難者慰霊祭は、友の会会員はもちろん、会員でない方もご参加いただけます。

申込み方法は、こちらをご覧ください。

ーーーーーー

史 跡探訪ツアー

跡探訪ツアー

日時:令和元年10月13日(日)

8:00 会津若松駅集合 時間厳守

費用:おひとり 12000円(昼食付)

定員:先着20名にて締め切らせて頂きます。

新選組に関心のある方は下記のURLより「友の会情報」をご覧ください。

🔴https://tomonokai.bakufu.org/main/irei.htm

ホーム|勇忌|歳三忌|総司忌|東軍慰霊祭|友の会について|代表挨拶|問い合わせ|リンク|お知らせ

Copyright © 2010-2021 SHINSENGUMI-TOMONOKAI All rights reserved

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

新選組友の会ニュースでは、新選組に関する記事や会員の投稿文などを掲載しています。

新選組友の会ニュースでは、新選組に関する記事や会員の投稿文などを掲載しています。 明治時代の三田二丁目の常教寺の借地商のむめで、啓之助(恰)との結婚生活はみじかく、の佐久間家未亡人の人生がながく、略の後継のことでも苦労をしたようである。明治三十四年十月五日死亡。そのような事情から、これらの資料(近山-仮目録) は勝海舟がほとんど集め、海舟によって松代にのこされたとおもわれる。

明治時代の三田二丁目の常教寺の借地商のむめで、啓之助(恰)との結婚生活はみじかく、の佐久間家未亡人の人生がながく、略の後継のことでも苦労をしたようである。明治三十四年十月五日死亡。そのような事情から、これらの資料(近山-仮目録) は勝海舟がほとんど集め、海舟によって松代にのこされたとおもわれる。 たぶんこれらの蔵書は、象山が勝海舟に買うよう頼んだものと思われる。海舟がもつ長崎ルートや財力をみれぼ、当時このような本は海舟ぐらいしか手にできないと思われるからである。今日のわれわれには、「ナポレオンのワーテルローの戦い」は、いろいろな著書などで知られているが、幕末期に象山は読破していたとは(びっくり)。また、別のはなしになるが、親子(妻、海舟の妹、むすこ烙)の写真や啓之助の子供時代に種痘したはなしなど(新選組隊士の中で啓之助ぐらいだろう)がある。われわれが注目したのは、番号71男略二郎書長歌一軸 83 渡辺才太郎書簡一通格二郎宛(あだうちをすすめる手紙)餌~90亡父、略(啓之助) の法事に未亡人静枝が喪主として名があ

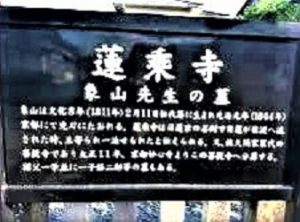

たぶんこれらの蔵書は、象山が勝海舟に買うよう頼んだものと思われる。海舟がもつ長崎ルートや財力をみれぼ、当時このような本は海舟ぐらいしか手にできないと思われるからである。今日のわれわれには、「ナポレオンのワーテルローの戦い」は、いろいろな著書などで知られているが、幕末期に象山は読破していたとは(びっくり)。また、別のはなしになるが、親子(妻、海舟の妹、むすこ烙)の写真や啓之助の子供時代に種痘したはなしなど(新選組隊士の中で啓之助ぐらいだろう)がある。われわれが注目したのは、番号71男略二郎書長歌一軸 83 渡辺才太郎書簡一通格二郎宛(あだうちをすすめる手紙)餌~90亡父、略(啓之助) の法事に未亡人静枝が喪主として名があ 松代真田宝物館かえりぎわに、担当の北村氏からいただいた、松代藩文化施設管理事務所だより 第9号「六連銭(むつれんせん)平成十三年三月三十一日発行)。これはA4、2枚つづりの佐久間象山関係資料であった。帰宅後、改めてこの資料が特筆すべき象山関係資料であることを知った。とくに「近山輿士郎氏旧蔵資料仮目録」は、番号1~95に分けられ、われわれがおねがいした資料をふくめ当館に、昭和五十七年調査目録として収蔵されていた。佐久間家伝来のこの資料群は、佐久間象山の嗣子、略(格二郎=三浦啓之助)の未亡人、静枝からゆずられたもので、明治二十二-二十三年どろに、松本市の窪田畔夫氏(旧松代藩士子孫?)から近山興輿士郎氏が入手された。のちに、長野市教育委員会が、近山輿士郎氏から購入したとある。当時の東大史料編さん所の山本武夫氏が、烙二郎の本妻の静枝によると所見をしめされていること、また、明治年間著書 日下寛『犀北館記』にすでに確認されている、との説明がある。また、この資料が注目すべきは、蘭書の稀こう本(めずらしい本)であると同時に、象山が所持していたことが重要。また、象山暗殺時の「斬奸状」があるが、その真偽は、今後の検討が

松代真田宝物館かえりぎわに、担当の北村氏からいただいた、松代藩文化施設管理事務所だより 第9号「六連銭(むつれんせん)平成十三年三月三十一日発行)。これはA4、2枚つづりの佐久間象山関係資料であった。帰宅後、改めてこの資料が特筆すべき象山関係資料であることを知った。とくに「近山輿士郎氏旧蔵資料仮目録」は、番号1~95に分けられ、われわれがおねがいした資料をふくめ当館に、昭和五十七年調査目録として収蔵されていた。佐久間家伝来のこの資料群は、佐久間象山の嗣子、略(格二郎=三浦啓之助)の未亡人、静枝からゆずられたもので、明治二十二-二十三年どろに、松本市の窪田畔夫氏(旧松代藩士子孫?)から近山興輿士郎氏が入手された。のちに、長野市教育委員会が、近山輿士郎氏から購入したとある。当時の東大史料編さん所の山本武夫氏が、烙二郎の本妻の静枝によると所見をしめされていること、また、明治年間著書 日下寛『犀北館記』にすでに確認されている、との説明がある。また、この資料が注目すべきは、蘭書の稀こう本(めずらしい本)であると同時に、象山が所持していたことが重要。また、象山暗殺時の「斬奸状」があるが、その真偽は、今後の検討が 必要とのことと、真田宝物館資料に説明がある。

必要とのことと、真田宝物館資料に説明がある。 西方に見える北アルプスの新雪を冠した姿に昔の人も見たことであろうと話しながら歩く。夕刻がせまり、止バス停方面に、〝歴史的道すじ〃 の看板と松代藩文武学校跡の看板があり、だいぶ歩き疲れたが入館することに。朝方真田宝物館でもとめた入館券が使える共通券だったので、開館時刻をすぎていたが入館OKとなった。[文武学校] 旧松代藩がもうけた文武併習の学校、即ち、会津藩を参考にして開校した文武学校。(国史跡指定)。定刻過ぎなので、係員の人がわれわれと一緒に歩いてくださった

西方に見える北アルプスの新雪を冠した姿に昔の人も見たことであろうと話しながら歩く。夕刻がせまり、止バス停方面に、〝歴史的道すじ〃 の看板と松代藩文武学校跡の看板があり、だいぶ歩き疲れたが入館することに。朝方真田宝物館でもとめた入館券が使える共通券だったので、開館時刻をすぎていたが入館OKとなった。[文武学校] 旧松代藩がもうけた文武併習の学校、即ち、会津藩を参考にして開校した文武学校。(国史跡指定)。定刻過ぎなので、係員の人がわれわれと一緒に歩いてくださった 星空にびっくり!右から左手は谷間の高原らしく、すそのあたりにも大きな星がみえ、われわれには、松代にきた、大きなおざみやげだった。同乗の人々もまわりを気にしたような声をあげていた。どのへんかわからないまま、途中のトイレタイム以外一日の疲れか眠りを楽tむ。運転手のスピードだしすぎじゃない? と気になりつつもやがてまわりがあかるくなり、大阪ビル群の梅田についた。さすが、定刻どおり。やれやれ、やっと明石へ。

星空にびっくり!右から左手は谷間の高原らしく、すそのあたりにも大きな星がみえ、われわれには、松代にきた、大きなおざみやげだった。同乗の人々もまわりを気にしたような声をあげていた。どのへんかわからないまま、途中のトイレタイム以外一日の疲れか眠りを楽tむ。運転手のスピードだしすぎじゃない? と気になりつつもやがてまわりがあかるくなり、大阪ビル群の梅田についた。さすが、定刻どおり。やれやれ、やっと明石へ。 象山記念館

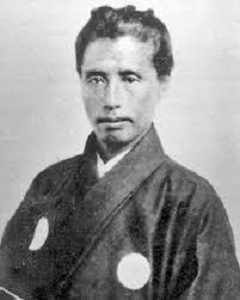

象山記念館 象山神社

象山神社 真田宝物館の次の予定は、宝物館からは東の市のはずれの松代藩関係の寺町へ行く。とくに真田家菩提寺として市の代表的な長国寺があり、ここには歴代藩主の墓、重要文化財の左甚五郎の破風、狩野探幽筆画などで市の史跡寺院とい

真田宝物館の次の予定は、宝物館からは東の市のはずれの松代藩関係の寺町へ行く。とくに真田家菩提寺として市の代表的な長国寺があり、ここには歴代藩主の墓、重要文化財の左甚五郎の破風、狩野探幽筆画などで市の史跡寺院とい ”六文銭(ろくもんせん)”で名高い真田藩十万石城下町、長野県松代市へ、愛媛県松山市同様はじめて行くことになった。松代市は、川中島合戦場跡、真田藩関係と、まちなかは史跡、文化財ありとパンフレットにあるが、われわれの目的は観光ではなく、佐久間象山は真田幸村はどには人気はないようだが、象山の息子への探訪でおもいがけない行程となった。のちの反省でずいぶんと欲のふかい計画すぎのおもいがしたが、今回はH・Mふたりで。松代への行きかたがわからず観光案内所に。

”六文銭(ろくもんせん)”で名高い真田藩十万石城下町、長野県松代市へ、愛媛県松山市同様はじめて行くことになった。松代市は、川中島合戦場跡、真田藩関係と、まちなかは史跡、文化財ありとパンフレットにあるが、われわれの目的は観光ではなく、佐久間象山は真田幸村はどには人気はないようだが、象山の息子への探訪でおもいがけない行程となった。のちの反省でずいぶんと欲のふかい計画すぎのおもいがしたが、今回はH・Mふたりで。松代への行きかたがわからず観光案内所に。