第258回 幕末史研究会

日時 2017年11月25日(土)午後2:00から4:00

会場 武蔵野商工会館 5階

吉祥寺駅中央口から徒歩5分

講師 町田 明広氏・神田外語大准教授

テーマ 西郷隆盛とその時代・幕末編

講義内容 西郷の元治・慶応期の政治動向に焦点をあて、

島津久光との関係性を重視しながら、最新研究に基づいて述べます。

会 費 一般1500円 大学生500円 高校生以下無料

申し込みは8月25まで下記事務所まで

幕末史研究会

事務所:〒180-0006 武蔵野市中町2-21-16

FAX・O422-51-4727/電話・090-6115-8068(小美濃)

Eメール:spgh4349@adagio.ocn.ne.jp

プログアドレス:http://blogs.yahoo.co.jp/bakumatsushiken

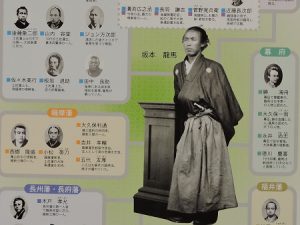

坂本龍馬八十八話

小美濃 清明

㍉

第27話・祝砲の数

嘉永七年(一八五四)一月、再来航したペリー艦隊は一月二十五日、大砲を発射した。

「寺田左右馬日記」には次のように記されている。

(一月廿五日 晴、西風甚シ。今日、夷船に於て祝砲連発。巳刻頃初り暫時(ざんじ)にシテ止ム。其響、万雷ノ如ク聞ユ。斥候ノ士藤岡勇吉、馬淵桃太郎帰り報す。凡百廿八発。説に云、夷主(いしゅ)ノ生辰(せいしん)こ当ル故こ爾り、余ノ思フハ渠兵威(かれへいい)ヲ示シ我気ヲ挫(くじ)カン為ナルベシ。真成ニ可悪(まさににくむべし)。

この一月二十五日は西洋暦で二月二十二日で、アメリカ合衆国の初代大統領、ジョージ・ワシントンの誕生日であった。夷主とは大統領の意味であり、生辰とは誕生を意味している。この日に祝砲を発射することは土佐藩でも幕府から伝えられていて、斥候を出していたのである。

藤岡勇吉と馬淵桃太郎の報告によると一二八発であったという。

祝砲は最高栄誉が二十一発と決まっているそうである。二十一発の六倍が一二六発となる。

六膿で発射したと考えれば一二六の筈である。藤岡と馬淵の数え間違いの可能性がある。

祝砲は空砲である。では空砲とはどのような撃ち方を言うのであろうか。実弾を発射しない撃ち方が空砲なのだが、実弾に代わるものを砲身に装填しなければ火薬だけでは発射しない。

実弾の代わりロープや帆布を装填して火薬を爆発させると実弾と同じような爆音が出るそうである。帆船には古いロープがいくらでも積んである。そのロープを束にして大砲の砲身に装填するとのことである。

ロープは空中でバラバラになり燃えてしまうのである。

しかし、空中で燃えないこともある。勝海舟の「海軍歴史」によると威臨丸が太平洋を始めて横断してアメリカを訪問した時、空砲で事故が起きている。

「成臨艦米国渡航のした」にある《総督の負傷》に次のように記録されている。

(三月十日、使節をフランシスコへ招く。この往返は、当港に繋ぐ蒸気測量船を用ゆ。当日、ポーハタン船の川岸に繋ぎありて祝砲せしが誤りて当地の総督カネガム(Cuningham)を打ち倒す。

ポーハタン船、石炭積み込みのためにわが邦船と並び川岸に繋ぎおりしが、ここにて発砲せんとし、誤りて路上往来の者を打ちしなり。彼の邦の軍艦、つねに号令厳整、甲板上当直士官よりして以下達望者並びに銃卒の輩、必ず手銃あるいは剣をとりて一小事と錐も着艦せざることなし。今いかにしてこの飛禍を生ぜしめしや、もっとも不審。規則に託して注意の粗暴に出でたるなるべし。

ここに及びて祝砲を止め、各々総督を肩にしその居宅に送る。わが輩ま溌続きてこれを訪う。彼、肩上より半面、鮮血こんこんたり。)

カニンガム総督はポーハタン号から発射された祝砲のロープが肩から上に当たって負傷したのである。

江戸湾の中で発射された一二六発は万雷のようだったと報告された。寺田左右馬は爆音で日本人の気をくじく作戦だと解釈して、まさに悪むべし、と書いている。

坂本龍馬もこの祝砲、一二六発を聞いていたはずであり、同じ思いで品川警備陣の中にいたと思われる。

この体験が龍馬のその後の人生を決定したのではないだろうか。アメリカ海軍の軍事力は圧倒的な力で日本に迫ってきた。打本をアヘン戦争で侵略されてしまった清国と、同じ道を歩ませてはならないと、若き龍馬は思ったのではないだろうか。

幕末史研究会は、東京都武蔵野市を中心に1994年から活動を続けている歴史研究グループです。

幕末史研究会は、東京都武蔵野市を中心に1994年から活動を続けている歴史研究グループです。