|

|

小林永周講師の略歴は上部の「プロフィール」をクリックしてください。

心霊研究の第一人者が推す

開運スポット巡りー24

開運、霊能力、厄除け

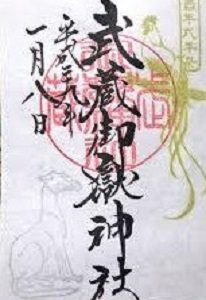

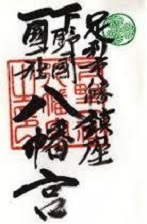

「武蔵御嶽神社」

武蔵御嶽神社(むさしみたけじんじゃ)は、東京都青梅市の御岳山山頂に鎮座する山岳信仰の霊場として著名な神社です。

神社本庁に属していない単立神社です。

その歴史は古く、紀元前91年、崇神天皇7年の創建とされています。

その後、天平8年(736)に蔵王権現を勧請し、さらに文暦元年(1234)に社殿を再興、慶長10年(1605)には大久保長安を普請奉行として本社を改築、元禄13年(1700)に拝殿をが建立されています。

明治に入ると神仏分離によって御嶽大権現から大麻止乃豆天神社に改称、昭和27年(1952)になって現在の武蔵御嶽神社に改称されています。

本殿は入母屋造の大きな朱塗りの鮮やかな社殿で、現在のその色彩豊な本殿は一間社神明造といい、明治10年(1877)に造営されたものです。社殿は、徳川家康公が東向きに改築し、江戸の西の護りとしています。

御岳山(みたけさん)は、古くから山岳信仰の対象とした修験道の霊山でもあり、質実剛健、勝負運の強い霊場としても知られ、魂の浄化などにも強い効力があるとみる人もいます。

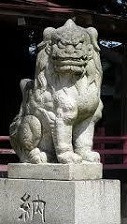

標高929mの御岳山山頂にある御嶽山神社は、日本武尊(やまとたけるのみこと)の東征を援けたとの伝説がある狼(山犬)を守り神として祀る「お犬様信仰」の神社で、犬を連れた参拝者が多いのも特徴です。

また元旦に、ここから見る初日の出の美しさは格別で、大晦日から多くの参拝者(約3万人)が訪れます。

元旦祭は年により変更はありますが、午前8時より、新年を寿ぎ、家庭平和、家族の健康、事業、商売繁栄などを祈ります。

さらに、武蔵御岳神社では、本格的な滝行もできますので、胆力強化などの修練もできます。

||つぎに、江戸時代まで「御岳蔵王権現神社」としての祀られていたご祭神を列記します。

櫛麻智命(くしまちのみこと)、占いと知恵の神です。

大己貴命(おおなむちのみこと)、縁結びと国造りの神です。

少彦名命(すくなひこなのみこと)、健康と長寿の神です。

日本武尊(やまとたけるのみこと)、国を平定した日本神話の英雄神です。

安閑天皇(あんかんてんのう)、第27代天皇で蔵王権現と同一神格とされます。

本来、武蔵御嶽山参詣には以上のご利益があるのです。

なお、蔵王権現とは、奈良吉野の金峯山寺・蔵王堂のご本尊で、釈迦如来・千手観音・弥勒菩薩の三尊の合体した仏様とされ、あらゆる厄除けになります。

以上の観点から、御岳山・武蔵御嶽神社を巡る次の5ケ所が最強のパワースポットになります。

1.武蔵御嶽神社 本殿

2.大口真神社

3.奥の院

4.綾広の滝

5.産安社

七代の滝(ななよのたき)という心身鍛錬の場は、落差50mの大小7段の滝です。

その中ほど3段目の15mの滝は、休憩・食事しながら見える絶景ポイントになっています。

-----------

|

|

|蛇足ですが・・・

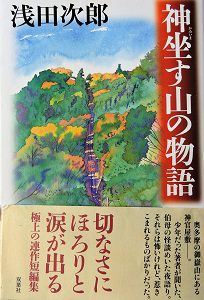

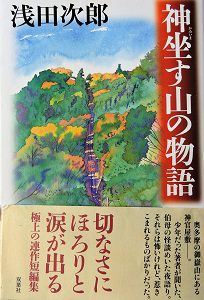

私(小林)の祖父は武蔵御嶽神社の神官でした。

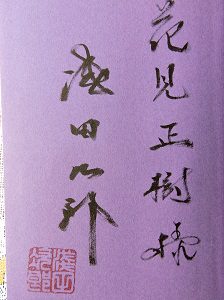

ところが本年春の御嶽神社例大祭で、祖父は、作家の浅田次郎氏(日本ペンクラブ前会長)にとっても祖父であることを知りました。と、いうことは、私と浅田次郎氏はマタイトコだったのです。これで意気投合、その後、ペンクラブ会員でもある花見村長を親友として浅田氏に紹介しました。

すると、私が浅田氏から頂戴した御嶽神社の祖父を書いた書籍を花見村長がペンクラブ総会に持参して、浅田会長に事情を話すと、浅田氏は喜んでカバンから筆記具を出し、スラスラと書いたのが上記サインです。

これでこの本は、何となく私から花見村長に所有権が移動してしまいました。

---------------

交通

交通

JR青梅線「御嶽駅」下車

「御嶽駅」よりバスで「ケーブル下」停留所下車(約10分)

バス停から至近距離の御岳登山鉄道「滝本駅」よりケーブルカーで「御岳山駅」(6分)下車。

「御岳山駅」より徒歩約25分で山頂へ。

車の場合

高速中央道八王子IC第2出口から国道411号線を青梅方面へ約50分

圏央道青梅ICより国道411号線を奥多摩方面へ約40分)

駐車場 「滝本駅」に有料駐車場有り。

一般車は滝本駅まで乗り入れ可能。滝本駅から山頂までは指定車両以外は通行禁止。

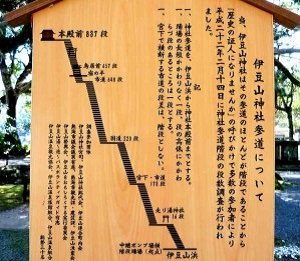

「滝本駅」より徒歩の場合は山上まで参道(階段)を約1時間かかります。

ケーブルカー御嶽山駅から武蔵御嶽神社へは、徒歩25分の上り参道です。宿坊や御師集落などの門前町があり、レトロで懐かしい風景を楽しめます。

武蔵御嶽神社

住所 〒198-0175 東京都青梅市御岳山176

TEL 0428-78-8500 武蔵御嶽神社

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

|