宗像 信子

(開運道芸術部門顧問、咸臨丸子孫の会幹事)

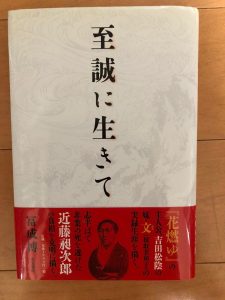

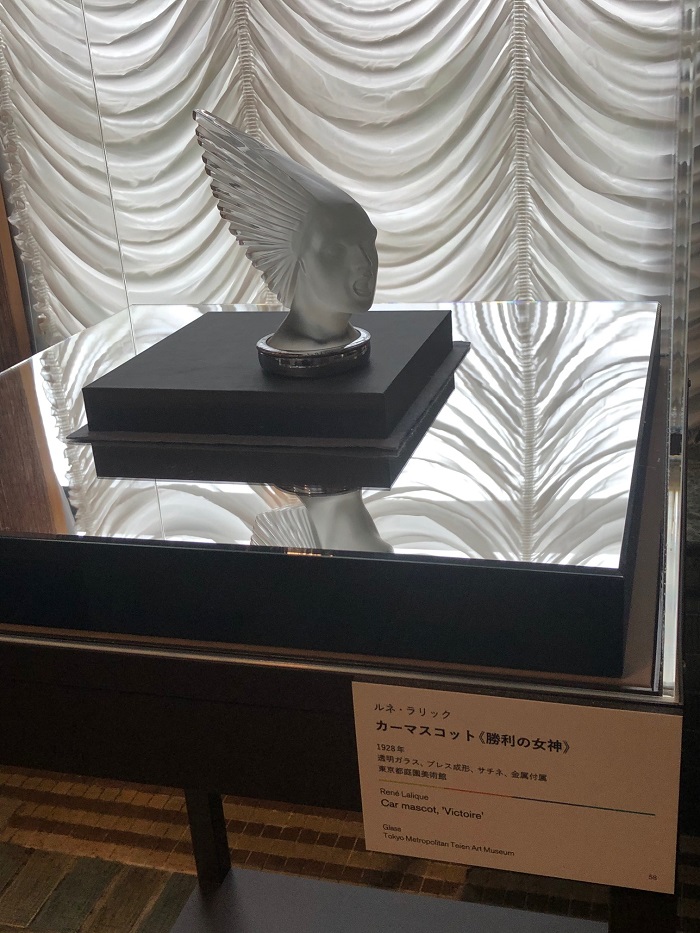

冨成博先生を想う

冨成博先生が令和3年6月27日に98歳で亡くなられました。

冨成博先生が令和3年6月27日に98歳で亡くなられました。

多分幕末史に興味がない方にはなじみのないお名前だと思います。

私の文章に時々出てくる幕末史研究会の顧問でいらっしゃった作家先生です。

長州下関のご出身であるため、特に長州の幕末についてのたくさんの著作があります。

幕末史研究会にご高齢であるにもかかわらず、ご出席していただきました。

いつも最前列のお席で姿勢をくずすことなく、講師の話を熱心にお聞きしてらしたお姿を懐かしく思い出します。

また懇親会でも静かにお酒を嗜みながら、若い会員と楽しそうにいろいろなことを話していらっしゃいました。

お住まいの町田市から吉祥寺までの行程は大変だったようです。

さすがにここ3年ばかりは参加されることができなくなられました。

ということで私たちが先生のお住まいにお邪魔したり、お 嬢さまに車いすで連れてきていただいて、先生を「励ます会」を町田で開いたりしました。

嬢さまに車いすで連れてきていただいて、先生を「励ます会」を町田で開いたりしました。

先生のファンが若い方から私の世代まで20名ほど集まりました。

そしてその時がお目にかかった最後となりました。

その時もとても楽しそうに喜んでくださいました。

ここ一年療養入院をされていらしたのですが、このコロナ禍でお嬢様さえお見舞いに行かれないということでしたので、私たちもお見舞いに伺うことができませんでした。

寂しいお別れになってしまいましたが、私が歴史をますます好きになるきっかけを与えて下さいました先生に心から感謝いたしております。

冨成博先生のご冥福をお祈り申し上げます。<合掌>

SONY DSC

富士山登山は江戸時代に大流行になりましたが、大変費用がかかることから村で講を組み、その代表者が富士山の登るというシステムになっていったようです。

富士山登山は江戸時代に大流行になりましたが、大変費用がかかることから村で講を組み、その代表者が富士山の登るというシステムになっていったようです。 山開きの時期に関東各地から富士山までを案内して、道中の楽しさを教えながらのツアーコンダクターだったようです。

山開きの時期に関東各地から富士山までを案内して、道中の楽しさを教えながらのツアーコンダクターだったようです。 富士山北面の吉田口には登山者を泊まらせる家がたくさん並んでいて、御師自身も自宅を構えていた人がいたそうです。

富士山北面の吉田口には登山者を泊まらせる家がたくさん並んでいて、御師自身も自宅を構えていた人がいたそうです。

お天気なのに雲に阻まれてしまいました。

お天気なのに雲に阻まれてしまいました。 富士山登山には費用がかさむことから、富士請が出来て講の代表者が富士山の登るというシステムになっていったようです。それを支えたのが御師です。

富士山登山には費用がかさむことから、富士請が出来て講の代表者が富士山の登るというシステムになっていったようです。それを支えたのが御師です。

昨日の9月24日に第294回幕末史研究会が新宿区立歴史博物館で開催されました。

昨日の9月24日に第294回幕末史研究会が新宿区立歴史博物館で開催されました。

元家事調停委員、面会支援員、開運道顧問

元家事調停委員、面会支援員、開運道顧問  相談日・金、土、日、祭日、第1,3木曜可。

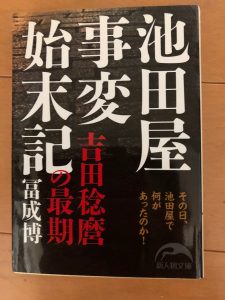

相談日・金、土、日、祭日、第1,3木曜可。 本館は、主要な部屋の内装にアンリ・ラパンやルネ・ラリックなどフランスのアール・デコ様式の著名なデザイナーが起用されております。

本館は、主要な部屋の内装にアンリ・ラパンやルネ・ラリックなどフランスのアール・デコ様式の著名なデザイナーが起用されております。 旧朝香宮邸の主要室内の装飾を手がけたアンリ・ラパン(1873-1939年)は、アール・デコ博覧会でフランス大使館の応接サロン*1をデザインした他、国立セーブル製陶所パヴィリオンのデザインも一部手掛けました。

旧朝香宮邸の主要室内の装飾を手がけたアンリ・ラパン(1873-1939年)は、アール・デコ博覧会でフランス大使館の応接サロン*1をデザインした他、国立セーブル製陶所パヴィリオンのデザインも一部手掛けました。

この幕末散歩の最後は東京都庭園美術館です。

この幕末散歩の最後は東京都庭園美術館です。 最初に素敵な大食堂でした。

最初に素敵な大食堂でした。

次にねむの木の庭にいきました。

次にねむの木の庭にいきました。

さて6月5日に幕末散歩のツアーに参加しました。

さて6月5日に幕末散歩のツアーに参加しました。