春の生七草

花見 正樹

DSC_0073

今年の私の幕開けは波乱含み、元日から山口放送ラジオ、4日がテレビ岩手、5日で86歳、いよいよ人生の終盤、ゴールインです。

松がとれる7日は、七草粥らしき朝食でした。

らしき、としたのは近所の八百で、七草粥用というセリ、ナズナを入手、カブや大根は買い置きがあったようですが、とても全部は揃わず、正規の食材であるペンペン草の代わりに白菜などというゲテモノが混入していたからです。

それでもひとまず、暮れから正月にかけての偏った食事で疲れた胃を休める風習に素直に応じて、本年の無病息災を確信したところです。

この七草粥の起因は、平安時代の貴族の間に流行した「若菜摘み」の風習と古代中国から伝わる節句の行事などの延長ともいわれますが、昔は7種どころか12種の若草を粥に混ぜて食したそうです。

この七草粥の起因は、平安時代の貴族の間に流行した「若菜摘み」の風習と古代中国から伝わる節句の行事などの延長ともいわれますが、昔は7種どころか12種の若草を粥に混ぜて食したそうです。

ところで、あなたは七草の名を正確に言えますか?

セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ・・・なんだか難しそうですね。それでも別名を聞けば、どなたでも、半分以上はよく知っているものばかりです。

セリ、ペンペン草、おやこ草、ハコベラ、コオニタビラコ、カブ、大根、以上が七草の正体です。

とくに、セリなどは紀元前から野菜として食されていたらしく、「日本書紀」にも載っていて、セリは「せり勝つ」という意味の縁起もの。しかも、胃を丈夫にし、解熱効果、利尿作用、整腸作用、食欲増進、血圧を下げる効果などの他に、鉄分が多いるので増血作用もあり、七草それぞれに美容健康効果があるのですから、ほぼ完全な健康食品が「七草粥」なのです。

とくに、セリなどは紀元前から野菜として食されていたらしく、「日本書紀」にも載っていて、セリは「せり勝つ」という意味の縁起もの。しかも、胃を丈夫にし、解熱効果、利尿作用、整腸作用、食欲増進、血圧を下げる効果などの他に、鉄分が多いるので増血作用もあり、七草それぞれに美容健康効果があるのですから、ほぼ完全な健康食品が「七草粥」なのです。

最近では、スーパーで「七草がゆセット」が販売されているそうですから、若菜摘みは「て抜き」できます。

ここで、春の七草の簡単な花見流暗記方法を暗記方法をお知らせします。

まず、セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロ、これらを言えるようにします。

つぎに、いwの頭文字を集めます。

「背なの子はホステス」、このホステスから「て抜き」をして、「セナゴハホスス」、これが春の七草の頭文字です。

「背なの子はホステス」、このホステスから「て抜き」をして、「セナゴハホスス」、これが春の七草の頭文字です。

これだけですから簡単ですね。

この場合、背中に背負った子の将来のホステスを外国流に「女主人」と解釈し、ここは一流料亭か温泉旅館の「女将(おかみ)」とします。

まさか、背中の子が大きくなって場末のクラブのホステスでは喜べません。

でも、これは蛇足、何の役にも立ちません。こんなことを覚えるぐらいなら、歴史年表でも眺めたほうがまだマシです。 おっと、これは蛇足・・・寅年に蛇は相性の悪い「破の注意」、これも蛇足でした。

ーーーーーーーーーーーーーー

仕事は引退しました。

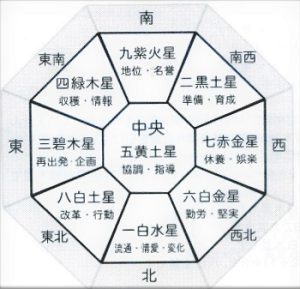

令和4年は「五黄土星・壬寅(みずのえとら)」年、万人共通の吉方位の恵方は、「北北西」です。

令和4年は「五黄土星・壬寅(みずのえとら)」年、万人共通の吉方位の恵方は、「北北西」です。

久しぶりに歩いた年の瀬の銀座通りは、その両側を眩(まばゆ)いばかりのイルミネーションの輝きの壁に囲まれていた。その谷間をさまざまな車輛が奔流のように流れている。

久しぶりに歩いた年の瀬の銀座通りは、その両側を眩(まばゆ)いばかりのイルミネーションの輝きの壁に囲まれていた。その谷間をさまざまな車輛が奔流のように流れている。 球磨川に身を浸し、清冽な流れを全身で感じつつ、下手な鮎釣りを愉しんだ晩夏のひと時に想いを馳せると、歩道の端に身を乗り出した自分、今にも車道の流れに足を踏み入れようとして、ふと手に竿がないことに気付いて思いとどまり、あること気付いて愕然としました。

球磨川に身を浸し、清冽な流れを全身で感じつつ、下手な鮎釣りを愉しんだ晩夏のひと時に想いを馳せると、歩道の端に身を乗り出した自分、今にも車道の流れに足を踏み入れようとして、ふと手に竿がないことに気付いて思いとどまり、あること気付いて愕然としました。 お互いの消息は連絡し合えばツーカーなのに、お互いにまだ誘い合うのが怖いのだ。

お互いの消息は連絡し合えばツーカーなのに、お互いにまだ誘い合うのが怖いのだ。 くれぐれもお体大切に、

くれぐれもお体大切に、 つい先日、長女夫妻と3人で両親の故郷である会津喜多方市に行き、父方・母方の実家と親しい従弟の家に立ち寄り、車に積めなくなるほどの米や野菜などのお土産を頂いて参りました。その折に、私の所有する築2百年近い廃屋の取り壊しを従弟に委託してきました。その家は茅葺の曲がりや造

つい先日、長女夫妻と3人で両親の故郷である会津喜多方市に行き、父方・母方の実家と親しい従弟の家に立ち寄り、車に積めなくなるほどの米や野菜などのお土産を頂いて参りました。その折に、私の所有する築2百年近い廃屋の取り壊しを従弟に委託してきました。その家は茅葺の曲がりや造 りで部屋が八室、囲炉裏が二つある昔は庄屋だった旧家でしたが、会津磐梯山の噴火で土台が少し傾き、玄関や勝手口などの出入口がガタビシしたのを修繕したりして何とか生き永らえさせてきました。しかし、主なく手入れの行き届かぬ陋屋の宿命で、台風や大雪に晒されたままの半世紀で見る影もなく寿命を縮めてしまいました。

りで部屋が八室、囲炉裏が二つある昔は庄屋だった旧家でしたが、会津磐梯山の噴火で土台が少し傾き、玄関や勝手口などの出入口がガタビシしたのを修繕したりして何とか生き永らえさせてきました。しかし、主なく手入れの行き届かぬ陋屋の宿命で、台風や大雪に晒されたままの半世紀で見る影もなく寿命を縮めてしまいました。 その廃屋の最期を見届けた同行の還暦近い長女は、半世紀前の小学生だった頃、夏休みにこの家で過ごした思い出があるだけに、その変わりように驚いていました。

その廃屋の最期を見届けた同行の還暦近い長女は、半世紀前の小学生だった頃、夏休みにこの家で過ごした思い出があるだけに、その変わりように驚いていました。 士を曽祖父に持つ貢先輩は、即売会の合間をみて我がボロ屋に立ち寄り、囲炉裏端でお茶を一服、身内差し入れの喜多方ラーメンを食したことがあります。会津士魂21冊を始め膨大な作品を残した貢先輩の逝去時の孤独さは信じられないほど哀れでした。その死後、ついに身内は一人も現れなかったのです

士を曽祖父に持つ貢先輩は、即売会の合間をみて我がボロ屋に立ち寄り、囲炉裏端でお茶を一服、身内差し入れの喜多方ラーメンを食したことがあります。会津士魂21冊を始め膨大な作品を残した貢先輩の逝去時の孤独さは信じられないほど哀れでした。その死後、ついに身内は一人も現れなかったのです 開運道講師で、咸臨丸と海軍提督・木村摂津守を主題にした長編の歴史文学を開運道ホームページに長期間にわたって連載させて頂いた作家の宗像善樹さんが12月2日の夜明け前、突然の呼吸困難で急死されたのです。

開運道講師で、咸臨丸と海軍提督・木村摂津守を主題にした長編の歴史文学を開運道ホームページに長期間にわたって連載させて頂いた作家の宗像善樹さんが12月2日の夜明け前、突然の呼吸困難で急死されたのです。 3人の米沢新聞役員の死、宗像善樹さんとも縁があった同じ開運道講師で私の古い友人である三武義彦氏の急死など、訃報だらけで身が縮むばかりです。

3人の米沢新聞役員の死、宗像善樹さんとも縁があった同じ開運道講師で私の古い友人である三武義彦氏の急死など、訃報だらけで身が縮むばかりです。 戊辰戦争の死者数8420人、西南戦争における死者数は13168人、合わせて約2万5千人にもなります。

戊辰戦争の死者数8420人、西南戦争における死者数は13168人、合わせて約2万5千人にもなります。 いま、花見化学本社となり、それまでの本社は倉庫と休憩室になっています。

いま、花見化学本社となり、それまでの本社は倉庫と休憩室になっています。 ただ、心配なのは、このような状況下での東京オリンピックの成り行きです。吉と出るか凶とでるかはコロナ次第、何が起こるか分かりませんが、祈るような気持ちで各競技を楽しませて頂きます。

ただ、心配なのは、このような状況下での東京オリンピックの成り行きです。吉と出るか凶とでるかはコロナ次第、何が起こるか分かりませんが、祈るような気持ちで各競技を楽しませて頂きます。 日本一の激流・球磨川の大鮎釣り、雑文を含めたもの書き、この三大生き甲斐(道楽)の重みは、もう何事にも代え難いものでした。それが、昨年7月に九州南部を襲った豪雨による球磨川の氾濫で大切な人も拠点も失い、失意のどん底に落とされて、生き甲斐の一つを喪失したのです。

日本一の激流・球磨川の大鮎釣り、雑文を含めたもの書き、この三大生き甲斐(道楽)の重みは、もう何事にも代え難いものでした。それが、昨年7月に九州南部を襲った豪雨による球磨川の氾濫で大切な人も拠点も失い、失意のどん底に落とされて、生き甲斐の一つを喪失したのです。 週に数日は築地サロンに出勤して、余技の癒し整体などでの軽い運動も有効かと思ったのです。

週に数日は築地サロンに出勤して、余技の癒し整体などでの軽い運動も有効かと思ったのです。  開運道築地サロンは、何の取り柄もないマンションノの13階の一室です。

開運道築地サロンは、何の取り柄もないマンションノの13階の一室です。

ところで、このテラスの上にはガラス製の小さい灰皿と長さ約30センチの楕円形卵型の陶磁器のツボ(花瓶)が置いてあり、ツボの中には、このツボが出展された作家の作品展の色褪せた案内ハガキが窮屈そうに眠っています。

ところで、このテラスの上にはガラス製の小さい灰皿と長さ約30センチの楕円形卵型の陶磁器のツボ(花瓶)が置いてあり、ツボの中には、このツボが出展された作家の作品展の色褪せた案内ハガキが窮屈そうに眠っています。 こらもご覧ください。

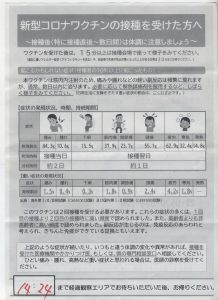

こらもご覧ください。 ところで、このコロナ・ワクチンの接種については、私の周辺でも賛否両論、様々な意見が飛び交っています。

ところで、このコロナ・ワクチンの接種については、私の周辺でも賛否両論、様々な意見が飛び交っています。 ワクチン接種前の問診で、何の問題もない健康体の人は、接種後15分待機で帰宅ですが、過去にアレルギー症状(アナフィラキシーを含む)や、採血等で気分が悪くなったことがある人、その他なんらかの理由がある人は30分の待機でした。この30分組の方が圧倒的多数だったことにも少々驚きました。ともあれ、問題のある人は、30分以内に反応が出る、ということです。

ワクチン接種前の問診で、何の問題もない健康体の人は、接種後15分待機で帰宅ですが、過去にアレルギー症状(アナフィラキシーを含む)や、採血等で気分が悪くなったことがある人、その他なんらかの理由がある人は30分の待機でした。この30分組の方が圧倒的多数だったことにも少々驚きました。ともあれ、問題のある人は、30分以内に反応が出る、ということです。 日本の政府がもっと国民の命を大切に考えて半年早くワクチン確保に積極的だったら、東京オリンピックも堂々と開催できたのに、と思うと残念でなりません。

日本の政府がもっと国民の命を大切に考えて半年早くワクチン確保に積極的だったら、東京オリンピックも堂々と開催できたのに、と思うと残念でなりません。